○南さつま市火災調査規程

平成25年4月1日

消防本部訓令第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 調査は、火災の原因並びに火災及び消火により受けた損害を明らかにして、火災予防施策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(1) 火災 人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象(化学的変化による爆発の一つの形態であり、急速に進行する化学反応によって多量のガスと熱とを発生し、爆鳴・火炎及び破壊作用を伴う現象をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 鑑定 火災に関わる物件の形状、構造、材質、成分、性能及びこれらに関連する現象について、特別の知識、経験のほか、科学的手法その他必要な実験等を行い原因の判定のための資料を得ることをいう。

(3) 調査 火災現場から火災予防及び延焼拡大等消防行政施策の資料を収集するための一連の行動をいう。

(4) 調査員 調査に従事する消防職員をいう。

(調査の原則)

第4条 調査は、事実の確認を主眼とし、関係者等の申述に基づいて検討を加え、先入観念にとらわれることなく、科学的方法による確認と合理的な判断により、事実の解明を図らなければならない。

(調査の区分)

第5条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査とする。

(1) 火災原因調査は、次に掲げるとおりとする。

ア 出火前の状況 出火時刻の推定等

イ 出火原因 火災の発火源、経過及び出火箇所等

ウ 延焼拡大の状況 延焼拡大の経路及び要因等

エ 初期消火等の状況 火災の発見、発見の動機、通報及び初期消火の一連の行動等

オ 避難の状況 避難者の避難経路、避難上の支障要因及び要救助者の行動等

カ 消防用設備等の状況 消火、警報、避難設備等の使用又は行動等

キ 死傷者の状況 死傷者発生の原因等

ク その他必要な事項

(2) 火災損害調査は、次に掲げるとおりとする。

ア 焼き損害 火災によって焼けた物及び熱によって破損した物の損害

イ 消火損害 消火活動によって受けた水損、破損及び汚損等の損害

エ 火災による死傷者 火災に直接起因して死亡した者(病死者を除く。)又は負傷した者

(調査責任)

第6条 消防長は、市内の調査の責任を有する。

(調査の実施)

第7条 消防長は、市内の火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。

(調査員の指名)

第8条 消防長は、調査を実施するため、警防課長を調査指揮者とし、消防本部警防課の調査員(以下「本部調査員」という。)又は消防署若しくは分遣隊の調査員(以下「署調査員」という。)を指名する。

2 本部調査員は、市内全域の調査に、署調査員は、当該調査員が配属されている消防署又は分遣隊の管轄する区域の調査に従事しなければならない。ただし、消防長は、必要があると認めるときは、区域外の調査に従事させることができる。

3 消防長は、署調査員を指名するときは、調査責任者を指定しておかなければならない。

(調査員の心得)

第9条 調査員は、火災現象、消防関係事象及び関係法令等調査に必要な知識、技術及び調査能力の向上に努めるとともに、次の事項に留意し調査に従事しなければならない。

(1) 調査員は、相互に連絡協調し、調査業務が円滑に行われるよう努めなければならない。

(2) 調査員は、法により与えられている権限を超えない範囲で調査を実施しなければならない。

(3) 調査員は、関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由及び権利を不当に侵害することのないよう留意し、調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。

(4) 調査員は、調査のため調査現場その他関係のある場所へ立ち入るときは、自己の身分を明らかにし、関係者等の立会いを原則とする。ただし、関係者の承諾を得て2人以上で立ち入る場合は、この限りでない。

(5) 調査員は、警察機関その他の関係機関(以下「関係機関」という。)と綿密な連絡を保持し、相互に協力して調査を進めなければならない。

(6) 調査員は、現場において、人命の救助又は危険物の燃焼等緊急に処置を講ずべき事項を発見したときは、直ちに必要な手段を講じなければならない。

(死者が生じている場合の扱い)

第10条 消防長は、火災現場において死者を発見したときは、警察署長に通報するとともに、必要な処置を講じなければならない。

(質問)

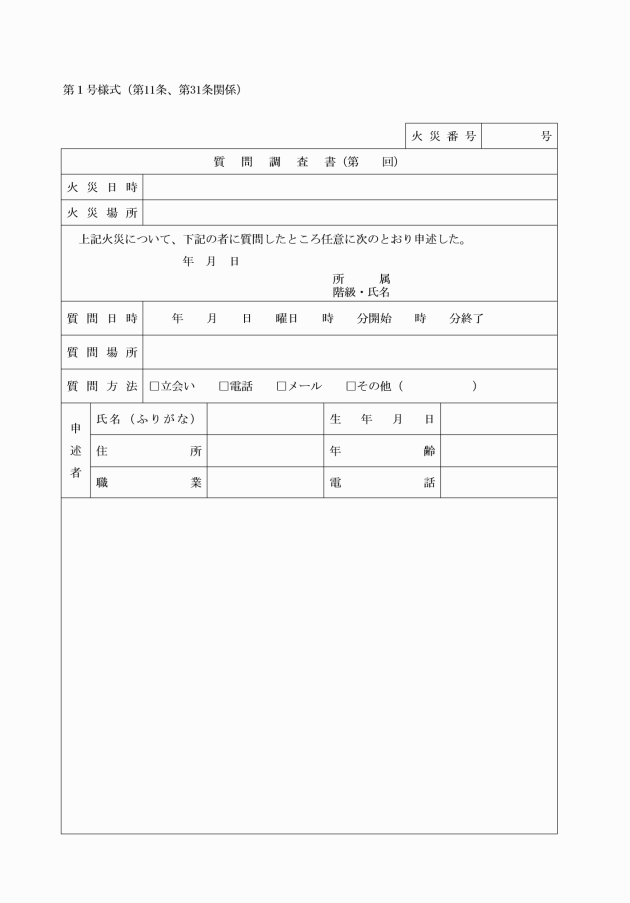

第11条 調査員は、関係のある者に対して、火災前の模様等火災原因判定上必要と認められる事項について質問し、判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。

3 前項の質問調査書作成に関し必要な場合は、図面等を添付しなければならない。

4 調査員は、記録した質問調査書を被質問者に読み聴かせ、記載事項に誤りがないことを確認したときは、当該質問調査書に署名を求めるものとする。ただし、被質問者が、署名を拒否した場合は、その旨を記載するものとする。

(少年等に対する質問)

第12条 前条第1項の規定による質問を行う場合において、被質問者が少年(当該質問を行う日において18歳未満の者をいう。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条第1項に規定する精神障害者(以下「少年等」という。)であるときは、保護者等の立会人(以下「立会人」という。)を置いて行うものとする。ただし、立会人を置くことにより、真実の申述が得られないと判断されるときは、この限りでない。

2 調査員は、前項の質問を行うに当たっては、少年等の心情を考慮し、十分な理解をもって当たらなければならない。

3 調査員は、少年等を現場見分の立会人としてはならない。ただし、年齢、心情その他の諸般の事情により支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(物件等の提出)

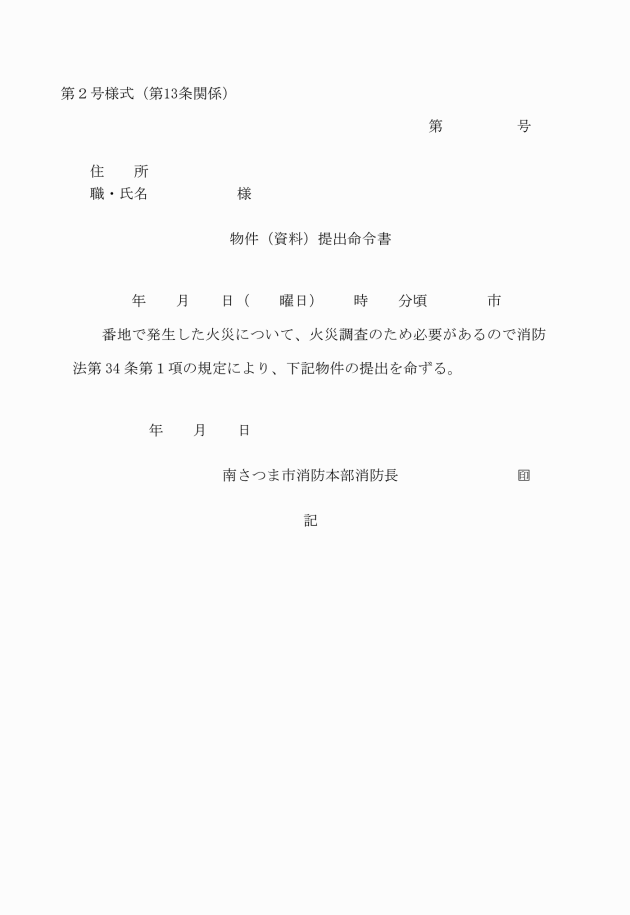

第13条 消防長は、法第34条の規定により提出された資料を保管することができる。

(証拠物件の取扱い)

第14条 調査員は、火災現場において証拠物件の収集に努め、写真撮影等によりその保全に努めなければならない。

2 証拠物件の取扱いは、損傷、破損又は紛失等のないよう十分な注意を払わなければならない。

3 調査員は、火災現場においてみだりに証拠物件を発掘し、又は残がい物等の移動を行ってはならない。

(被疑者に対する質問等)

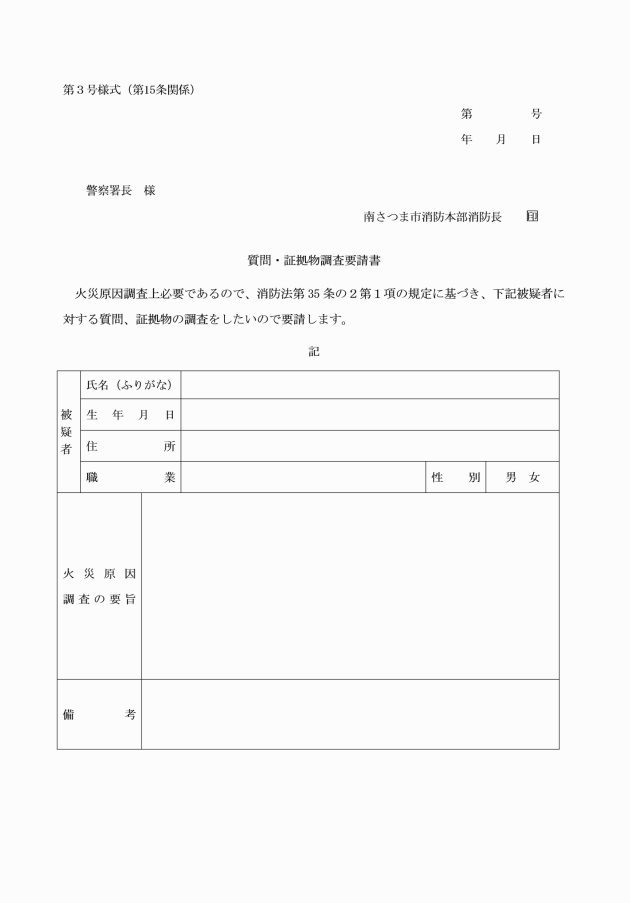

第15条 法第35条第1項の規定に基づく被疑者に対する質問又は証拠物の調査は、質問・証拠物調査要請書(第3号様式)により行うものとする。

(照会)

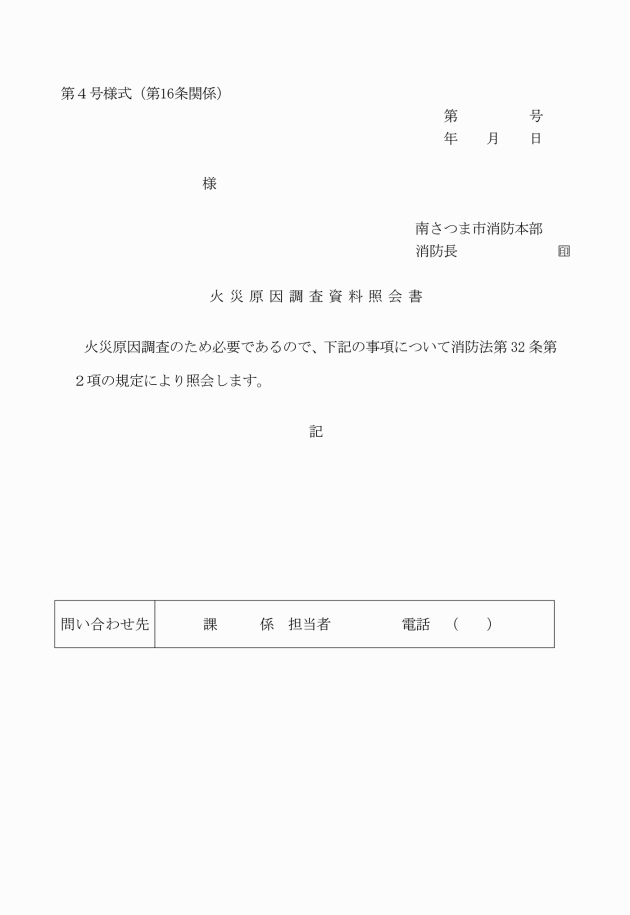

第16条 消防長は、法第32条第2項の規定に基づき関係機関に対し必要な事項の通報を求めるときは、火災原因調査資料照会書(第4号様式)により照会するものとする。

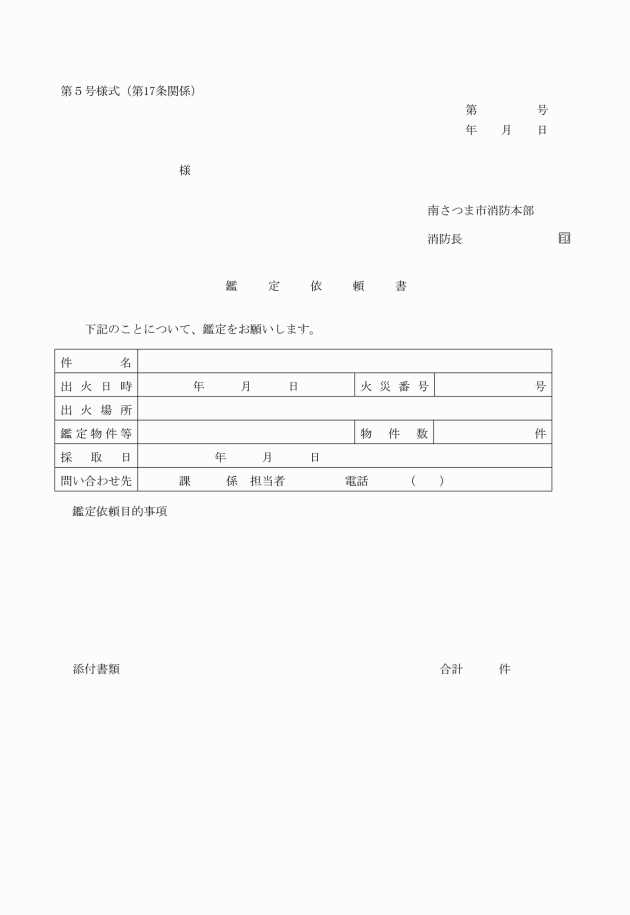

(鑑定の依頼)

第17条 消防長は、火災原因調査に必要があると認めるときは、鑑定依頼書(第5号様式)により関係機関に鑑定を依頼することができる。

(火災状況の見分)

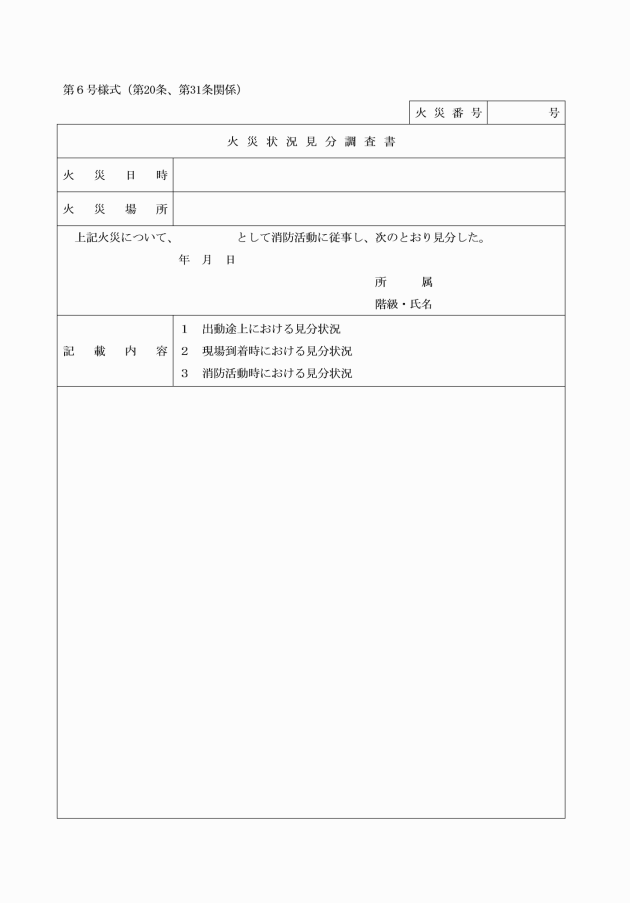

第18条 火災に出動した隊員及び調査員は、出動途上及び消火活動中における火煙の色、臭い及び延焼経路等火災状況の見分に努めなければならない。

(現場の保存)

第19条 各消防隊の指揮者及び隊員は、火元付近の消火に際しては、細心の注意を払い、焼失前の状況を推知できるように現場保存に努めなければならない。

2 各消防隊の指揮者及び隊員は、残火鎮滅に際し、火元と認められる箇所の保存に努めなければならない。ただし、その付近の物件を移動し、又は現状を変更する必要がある場合は、写真撮影及び見取図等により事後の調査に支障を来さないようにしなければならない。

3 現場最高責任者は、消火活動終了後直ちに現場保存の必要な区域を設定し、その保存に努めなければならない。ただし、その区域が既に警察官によって保存されているときは、この限りでない。

4 隊員は、現場付近に在る住民の風評及び動向に注意して、その状況を調査員に連絡しなければならない。

(調査現場の指揮)

第20条 調査指揮者は、調査の万全を期するため、調査員を現場見分、写真撮影、図面作成又は出火箇所発掘等の担当者に指名し、組織的に調査の進行を図るものとする。

2 指名された担当者は、関係者への質問を行う場合は、重複を避け効率的な調査を行わなければならない。

(火災原因調査)

第21条 調査員は、火災現場その他関係のある場所に立ち入り、詳細に見分し、証拠資料の発見収集に努めなければならない。

2 調査員は、調査指揮者の指示に従い、第5条第1号に規定する火災原因調査を実施するものとする。

3 前項の調査は、人的行動のほか、建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する建築物、工作物及び建築設備等並びに火気使用設備器具等の構造、機能及び材質等に着目し、製造、施工及び保守管理の状況を調査するものとする。

(関係者の現場立会い)

第22条 火災現場の調査は、努めて関係者の立会いのもとに実施しなければならない。ただし、特別な事情により関係者が不在の場合は、警察官又は関係者の近親者その他適当と認められる者を立会者とすることができる。

2 前項に規定する立会者は、見分しようとする場所又は物件に直接関係する者を優先しなければならない。

3 前2項の規定により現場の立会いを求めたときは、安全管理、言動等に配意しなければならない。

(発掘)

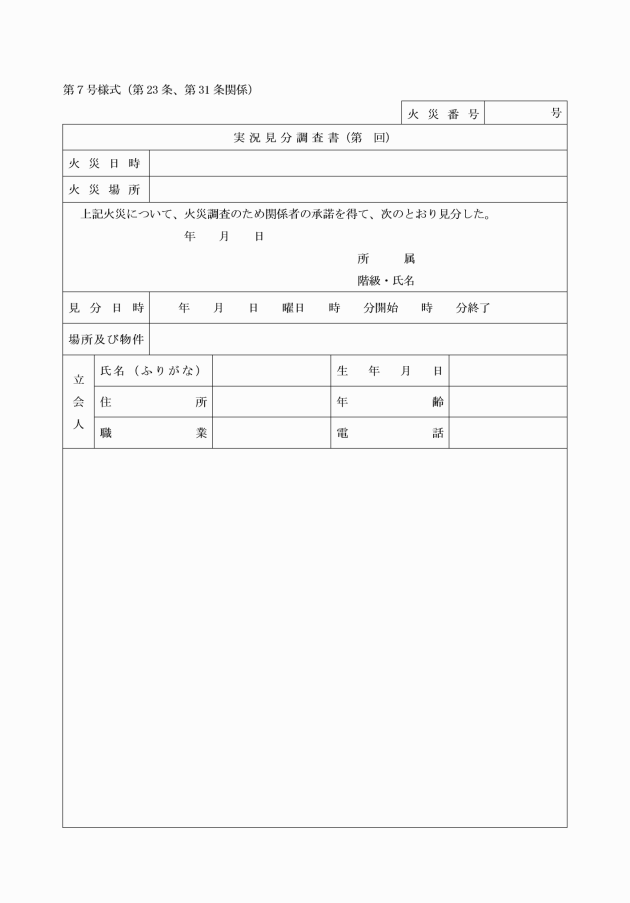

第23条 火災原因の調査は、現場見分状況及び火災状況の見分状況並びに関係者等の申述を総合的に判断して、出火範囲を限定し、現場の発掘(以下「発掘」という。)を行うものとする。

2 発掘は、出火範囲として限定した区域を周囲から出火箇所付近へ順次実施するものとする。

3 発掘に際しては、立会者の申述に基づき、物品等の配置に留意して、物件等の原状確保に配意しなければならない。

4 前項の発掘は、火災原因判定又は立証のため特に必要と認められる付近の発掘又は物件の移動等に細心の注意を払い、写真撮影等により発掘又は移動前の状況を把握して原状を復元する観点に立って行うものとする。

5 調査指揮者は、必要があると認めるときは、調査のため実施した現場見分状況及び発掘の状況を記録するため、調査員に実況見分調査書(第7号様式)を作成させることができる。

(火災原因の検討及び判定)

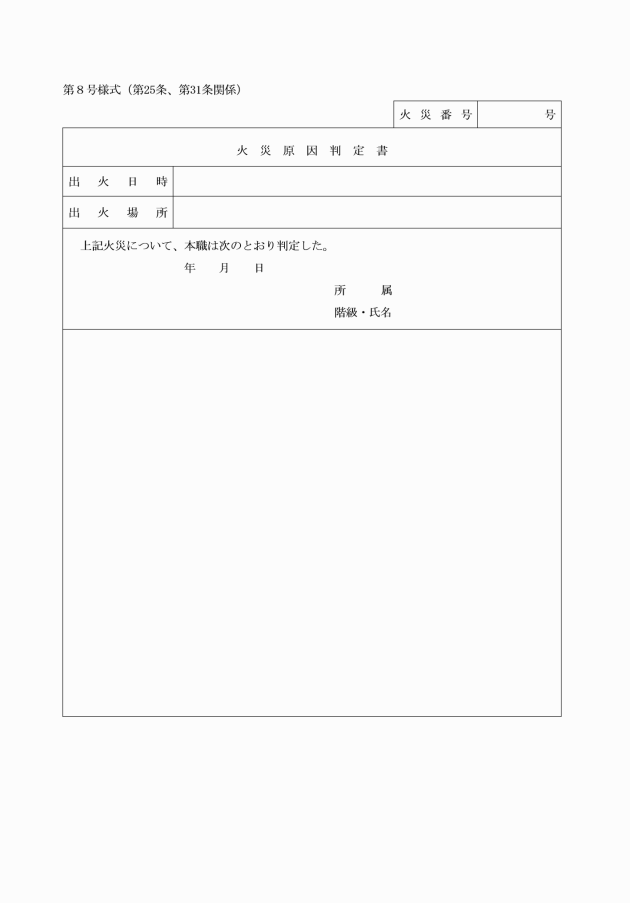

第24条 火災原因は、火災の実況見分、質問その他関係資料等を総合的、合理的かつ科学的に検討し、物的調査及び人的調査による資料により判定しなければならない。

(火災損害調査)

第26条 調査員は、調査指揮者の指示に従い、第5条第2号の火災損害調査(以下「火災損害調査」という。)を実施するものとする。

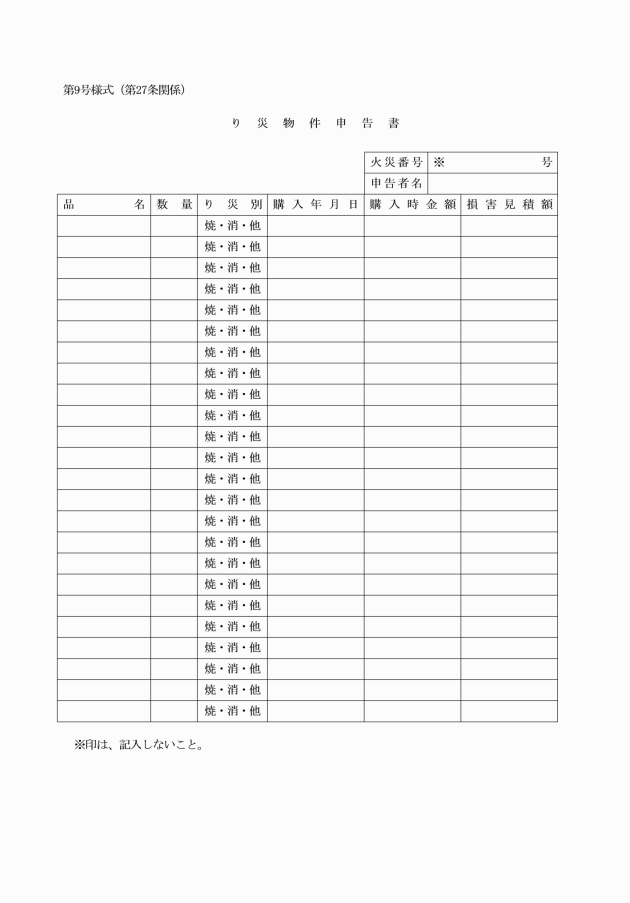

(り災物件の申告)

第27条 消防長は、火災損害調査のため必要があるときは、り災者その他関係者に対して、り災物件申告書(第9号様式)の提出を求めることができる。

(損害額の決定)

第28条 調査員は、火災損害調査により把握したり災物件及びり災物件申告書により申告された物件等を総合的に検討し、損害額を決定しなければならない。

3 り災物件の損害額は、り災した時点における時価又は原価により算出するものとする。

4 り災物件の損害額は、消防長が別に定める損害査定書により算定するものとする。

(調査書類の作成及び管理)

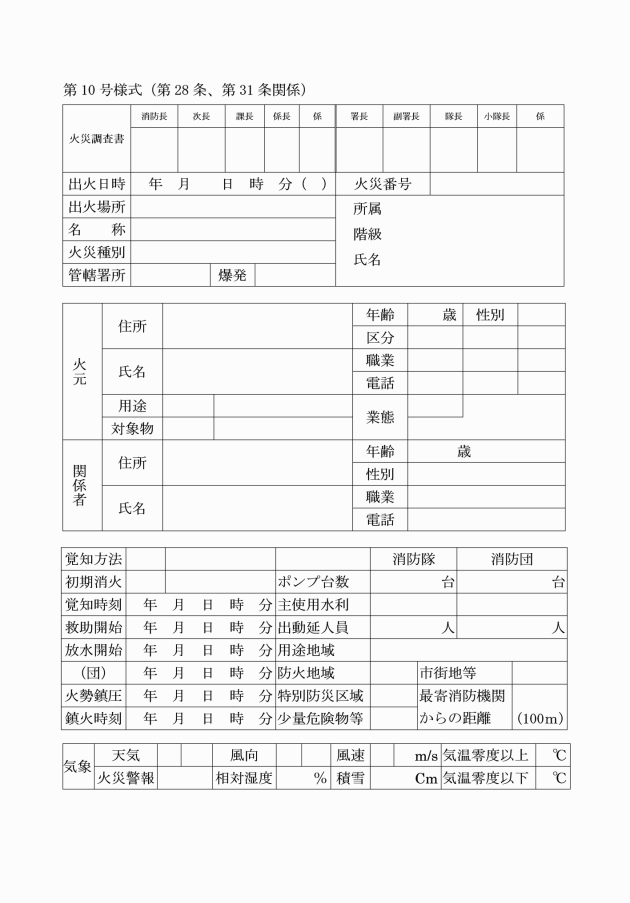

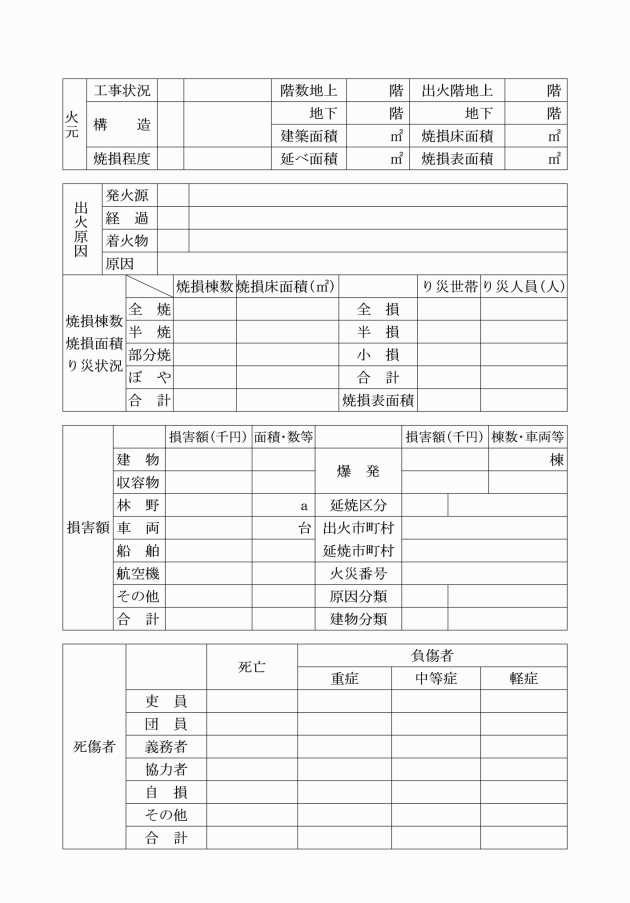

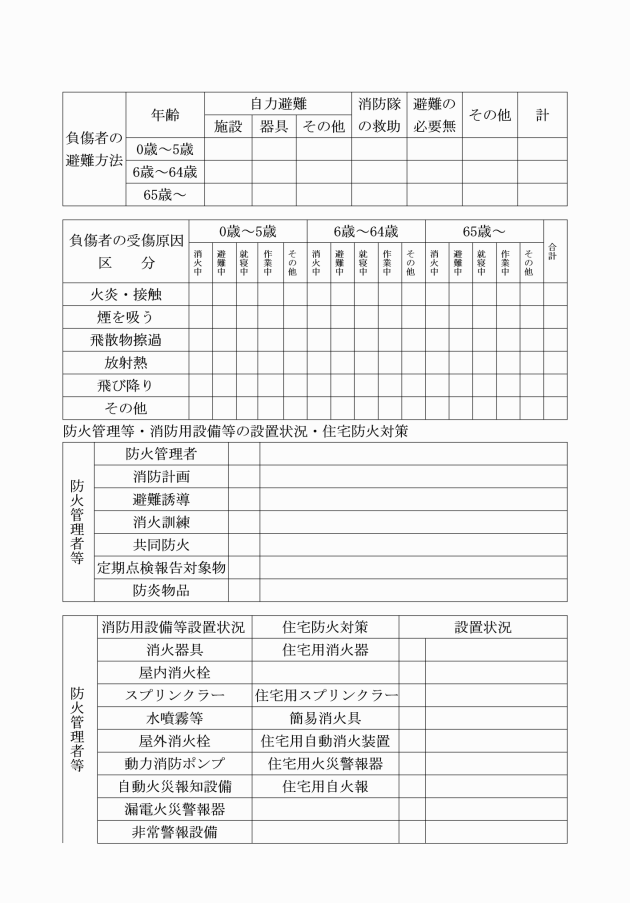

第30条 警防課長又は署長(以下「警防課長等」という。)は、市内で発生した火災について、調査に必要な書類(以下「調査書類」という。)を作成しなければならない。

2 前項の規定に基づき作成した調査書類は、警防課予防危険物係で保管する。

(調査書類)

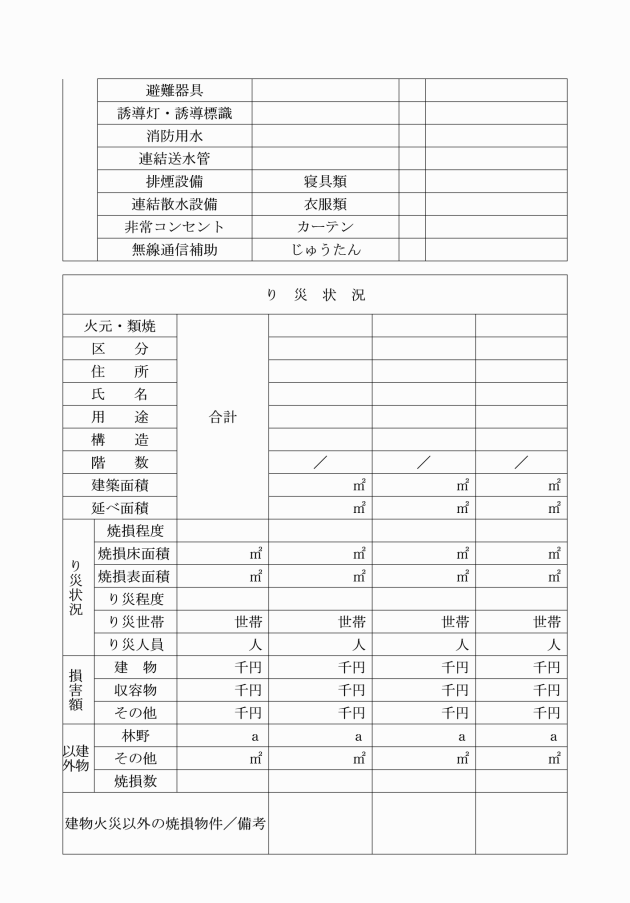

第31条 調査書類は、次のとおりとする。

(1) 火災調査書

(2) 火災原因判定書

(3) 火災状況見分調査書

(4) 実況見分調査書

(5) 質問調査書

(6) 損害査定書

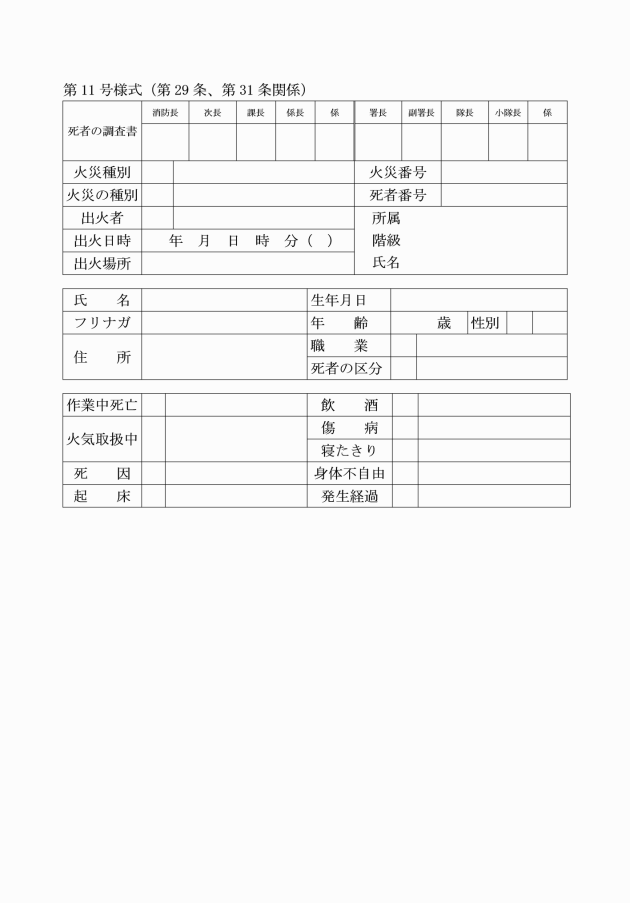

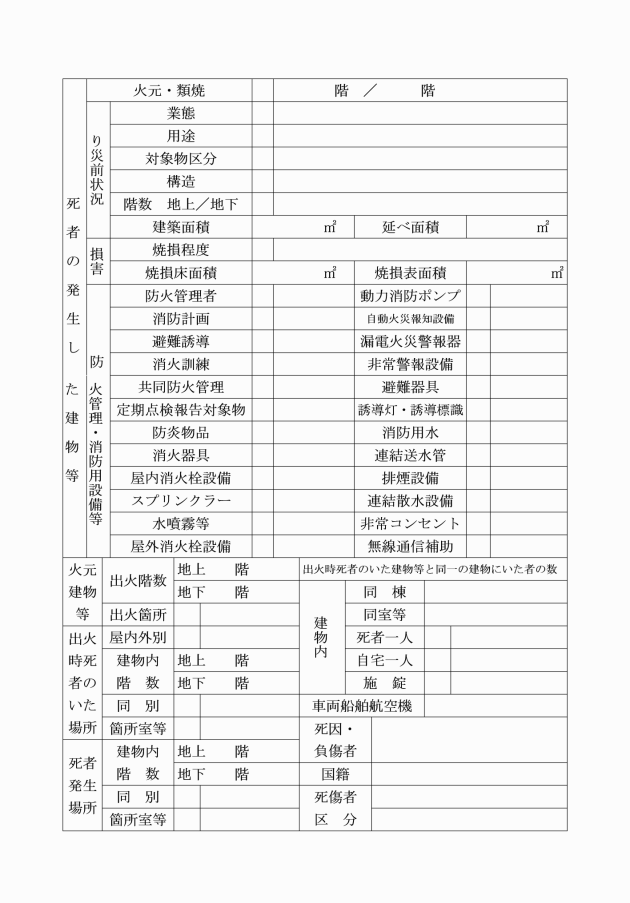

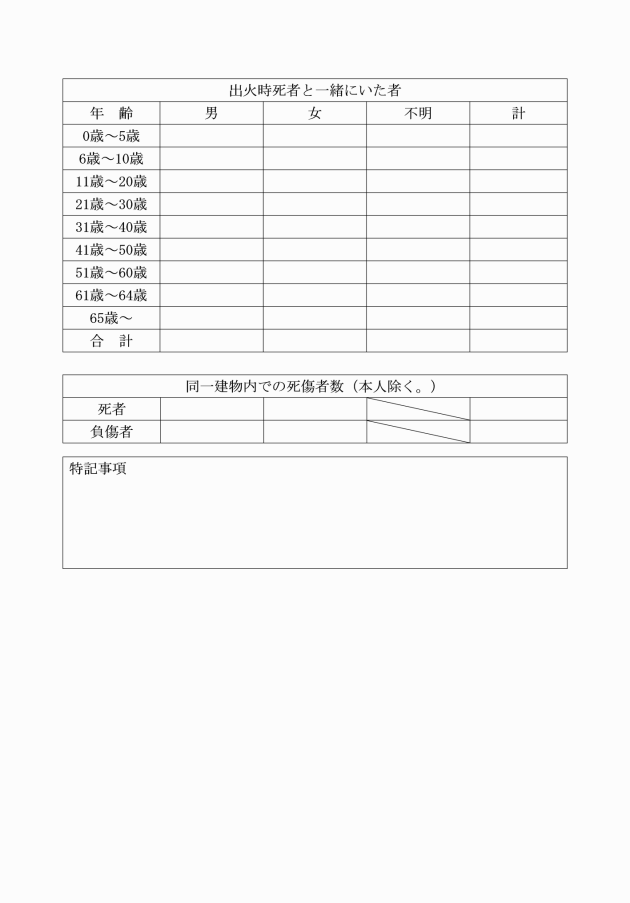

(7) 死者の調査書

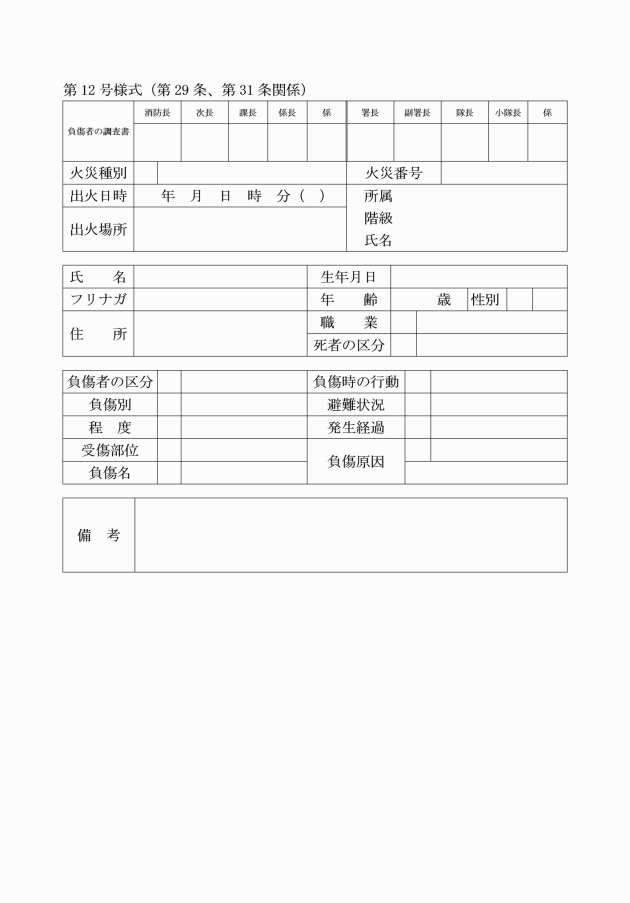

(8) 負傷者の調査書

(9) 図面等

ア 火災防御図

イ 現場詳細図(必要な場合は透視図を含む。)

ウ 付近見取り図

エ 建物平面図

オ その他必要と認められる図面

(10) その他参考資料

2 調査書類には、必要と認められる写真を添付するものとする。

(調査書類の作成要領)

第32条 調査書類には、原則として作成年月日並びに所属、階級及び氏名を記載しなければならない。

(調査書類の訂正)

第33条 調査書類の字句を訂正する場合は、次によらなければならない。

(1) 字句を削除するときは、2本線で抹消し、元の字句が判読できるようにする。

(2) 文字を加えるときは、すぐ上の行との間に書き加える。

(3) 訂正は、欄外に何字訂正、何字削除又は何字加入などと記入する。なお、訂正文字を数えるときは、文字だけでなく記号、句点等も1字と数える。

(調査書類の報告)

第34条 警防課長等は、調査員がこの規程に定めるところにより作成した第31条に定める調査書類及び資料等を、調査員が調査に着手した日から起算して建物火災については50日以内に、建物火災以外の火災については30日以内に消防長に提出しなければならない。ただし、鑑定等を必要とする火災で、期限内処理が困難と予想される場合は、この限りでない。

2 前項に定める書類で、火災の種別、規模等から判断して消防行政上特に重要な案件を含んでいないと認められる火災は、調査書類及び資料等の全部又は一部を省略することができる。

(即報)

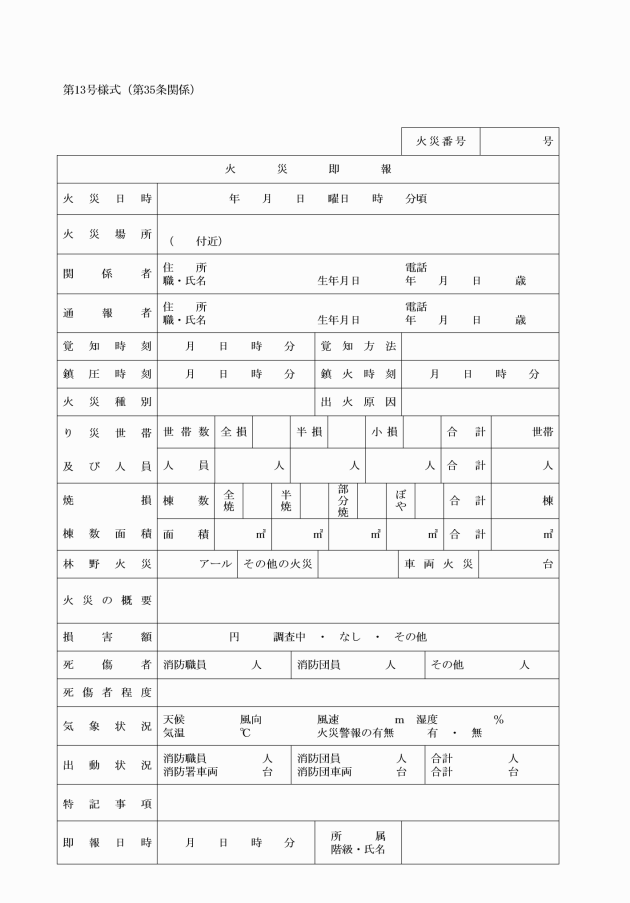

第35条 警防課長等は、火災現場から帰署したときは、火災即報(第13号様式)を作成し、消防長を経て市長に報告するものとする。

(調査書類等の開示及び照会)

第36条 調査書類等の開示請求があったときは、次に定めるとおりとする。ただし、警察機関又は裁判所等から調査結果の内容等について照会があった場合は、この限りでない。

(1) 調査書類等は、開示請求者及び請求目的に応じ、記載内容等について慎重に対応しなければならない。

(2) 出火日時、出火場所、火災種別及び火災原因(発火源、経過、着火物等を含む。)等当該火災に関わる事実については、開示することができる。ただし、被災者の私的な内容及び企業秘密等の保護には配意しなければならない。

(3) 前号に規定する内容以外の内容及び調査書類に添付されている写真又は図面等については、被災者の私的な内容及び企業秘密等を侵害するおそれがあるときは、これを開示しないことができる。ただし、消防長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(4) 放火等の疑いがあり、警察機関による犯罪調査に影響を与えるおそれのある場合は、情報開示の時期又は開示の内容等について配意しなければならない。

(り災証明)

第37条 火災に関係のある者から、り災証明の交付申請があったときは、当該火災の焼損状況等の事実に基づき南さつま市火災による災害及び消防事務諸証明事務処理要綱(平成25年南さつま市消防本部告示第8号)第3条の規定により交付するものとする。

(火災原簿の登載)

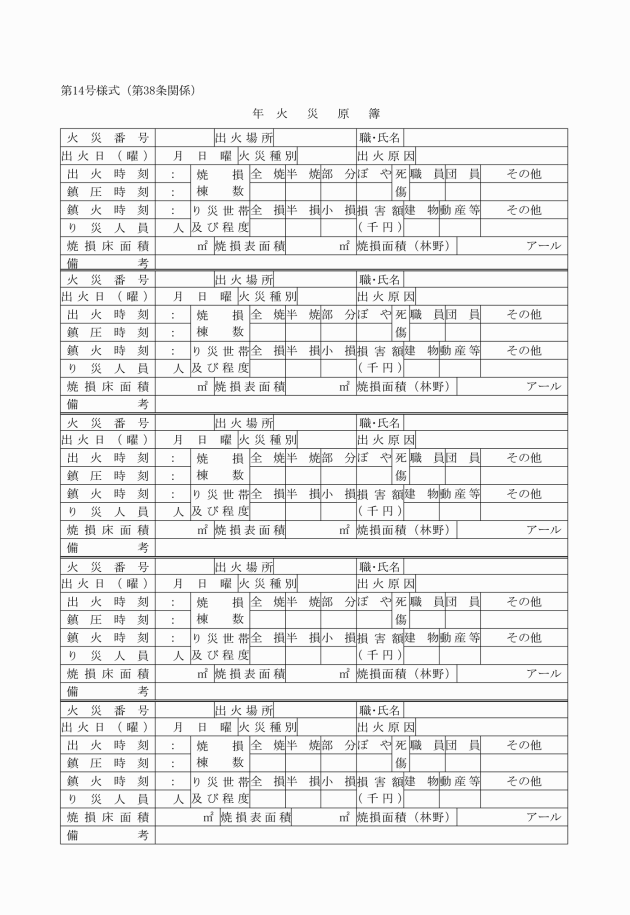

第38条 本部調査員は、調査を完了したときは、その結果を火災原簿(第14号様式)に登載しなければならない。

(その他)

第39条 この規程に定めるほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までになされた解散前の南薩地区消防組合火災調査規程(平成19年南薩地区消防組合訓令第18号)の規定によりなされた調査、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成28年3月23日消本訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月25日消本訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月10日消本訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年6月28日消本訓令第2号)

この訓令は、令和6年7月1日から施行する。