○南さつま市煙火の消費許可事務に関する事務処理要綱

平成25年4月1日

消防本部告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)及び鹿児島県事務処理の特例に関する条例(平成12年鹿児島県条例第7号。以下「特例条例」という。)に基づき、法第2条に規定する火薬類のうち煙火(以下単に「煙火」という。)に係る事務の処理について必要な事項を定める。

(事務の処理)

第2条 法並びにこれに基づく政令及び省令並びに特例条例(以下「法令等」という。)の規定により市長に提出される書類に係る事務は、消防長が処理するものとする。

(許可等の事務処理項目)

第3条 消防長が行う煙火に係る許可に関する事務は、次のとおりとする。

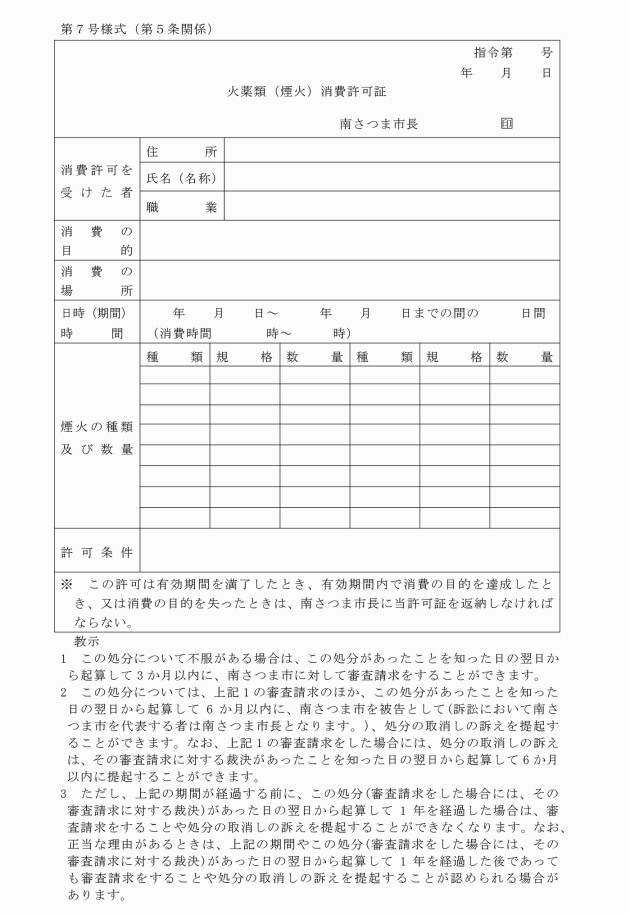

(1) 法第25条第1項の規定による煙火の消費の許可(以下「煙火の消費許可」という。)

(2) 法第25条第3項の規定による煙火の消費許可の取消し

(3) 法第43条第1項の規定による煙火の消費場所への立入検査及び煙火の収去

(4) 法第45条の規定による災害の発生の防止又は公共の安全の維持のための緊急の措置

(5) 法第47条の規定による現状変更の禁止の解除の指示

(6) 法第46条第2項の規定による災害についての報告の徴収

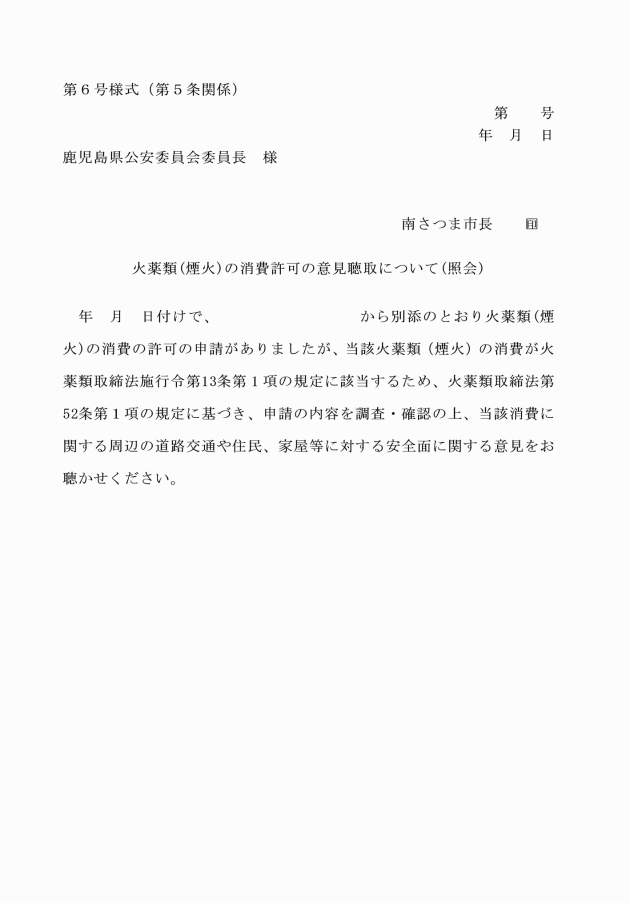

(7) 法第52条第1項の規定による煙火の消費の許可に係る鹿児島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の意見聴取

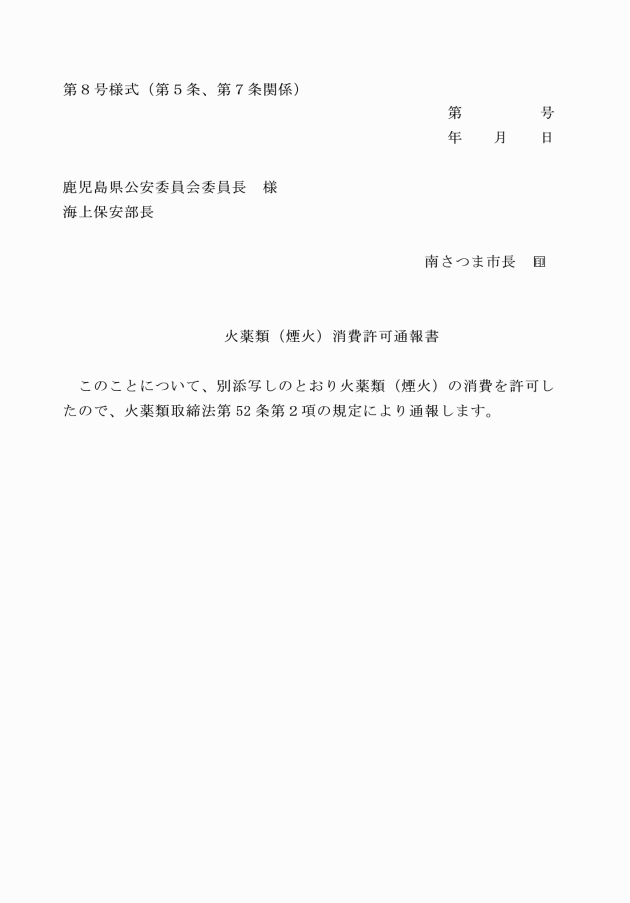

(8) 法第52条第2項の規定による公安委員会又は海上保安庁への通報

(9) 法第52条第4項の規定による公安委員会又は海上保安庁からの要請の受理及びその処理

(10) 法第52条第5項の規定による警察官からの通報の受理及びその旨の県知事への通知並びに必要な措置

(煙火の消費許可の申請)

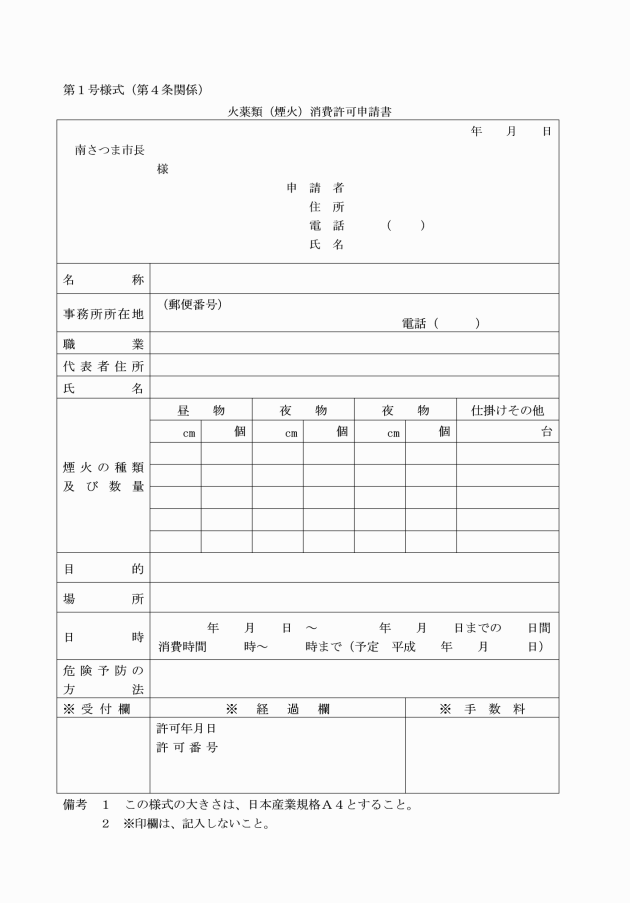

第4条 煙火の消費許可の申請をしようとする者は、火薬類(煙火)消費許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、提出しなければならない。

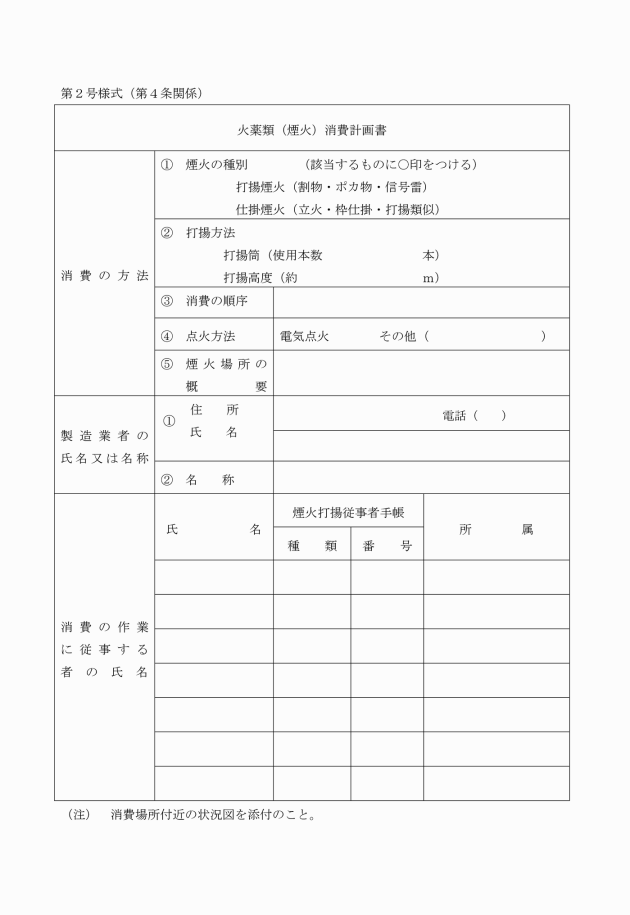

(1) 火薬類(煙火)消費計画書(第2号様式)

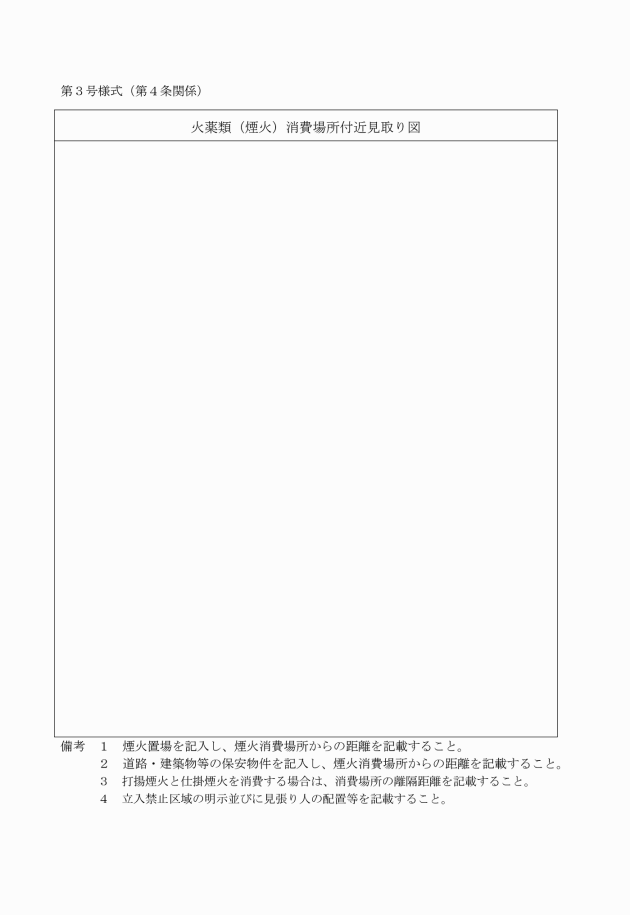

(2) 火薬類(煙火)消費場所付近見取り図(第3号様式)

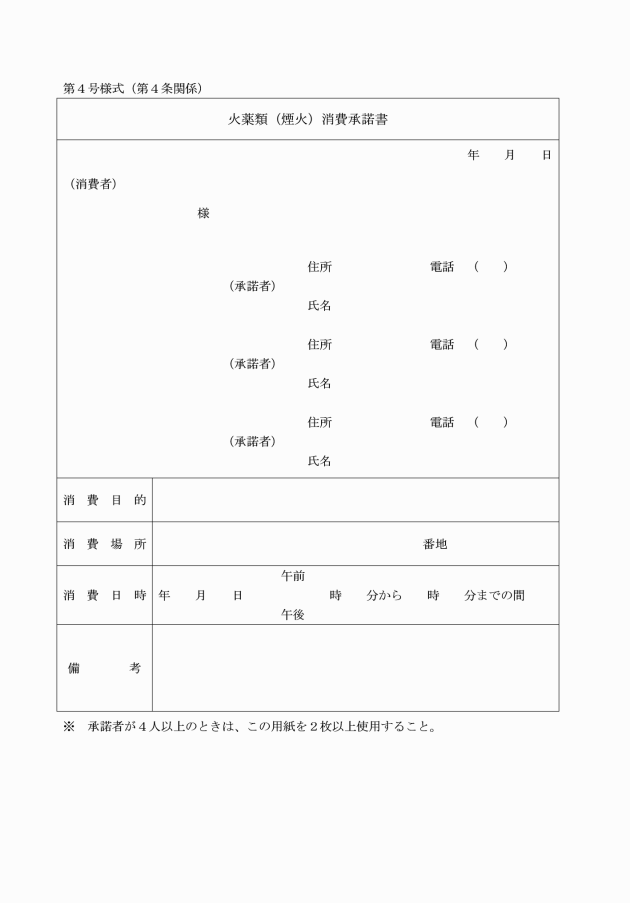

(3) 火薬類(煙火)消費承諾書(第4号様式)

2 前項に規定する書類は、それぞれ3部提出するものとする。

4 消防長は、煙火の消費許可を与える場合において、法第48条第1項及び第2項の規定により災害の防止又は公共の安全の維持を図るため、必要最小限の条件を付することができる。ただし、許可を受ける者に不当な義務を課するものであってはならない。

5 消防長は、第1項の規定による審査の結果、法第25条第2項に規定する公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、許可できない旨を理由を付して申請者に通知しなければならない。

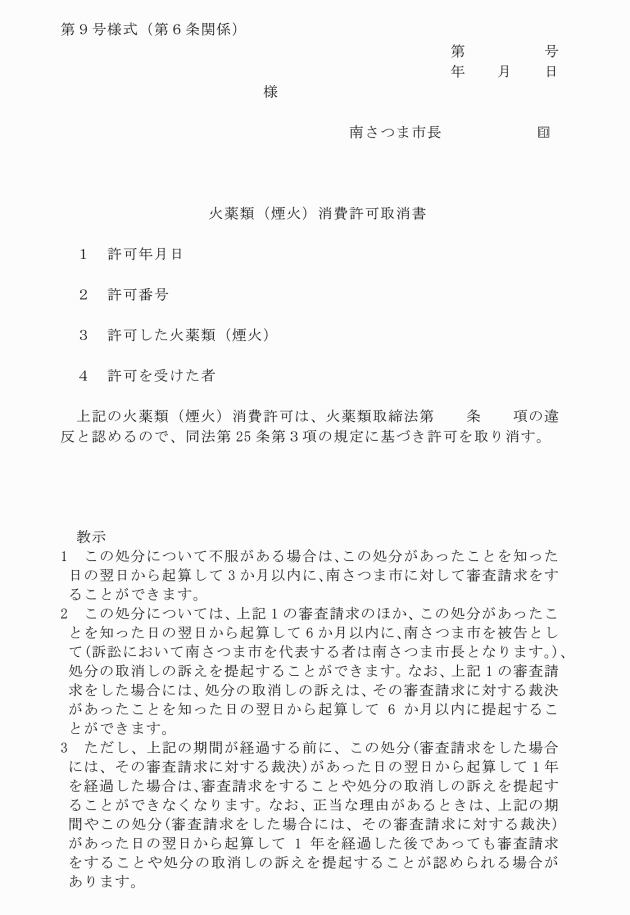

(許可の取消しに係る通知等)

第6条 消防長は、法第25条第3項の規定により煙火の消費許可を取り消すときは、火薬類(煙火)消費許可取消書(第9号様式)により、許可を受けた者に通知するものとする。

2 煙火の消費許可の取消しは、煙火の消費許可をした後において、その許可に係る煙火の爆発又は燃焼が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれが生じたと認めるときで、当該煙火の爆発又は燃焼前に限る。

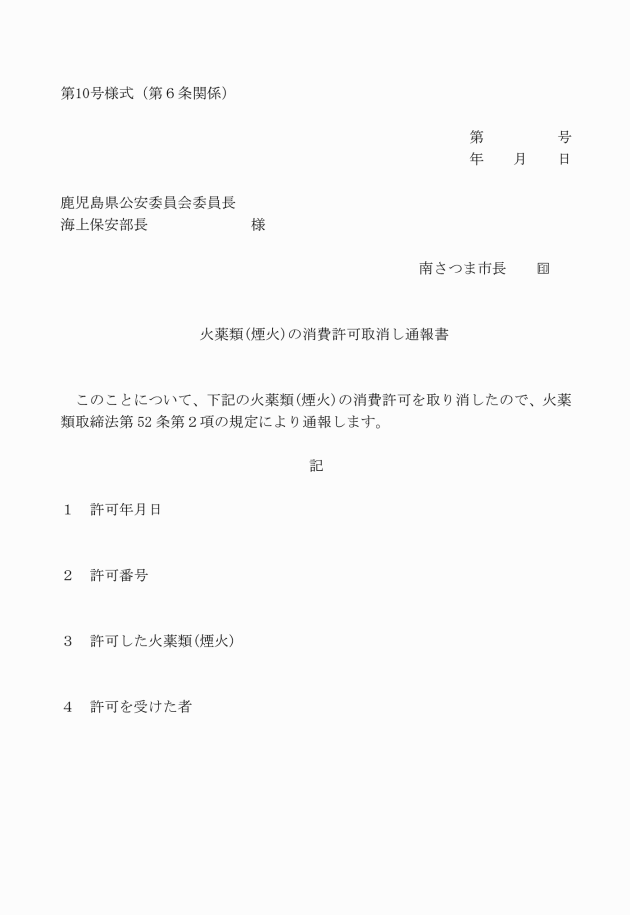

3 消防長は、煙火の消費許可の取消しをしたときは火薬類(煙火)の消費許可取消し通報書(第10号様式)により、公安委員会又は海上保安庁に通報しなければならない。

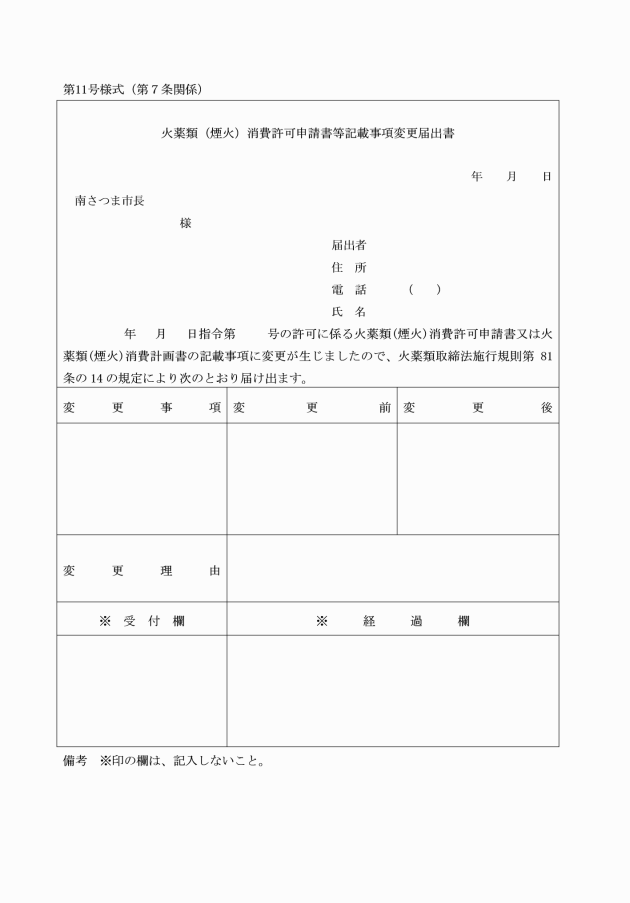

(記載事項の変更届)

第7条 煙火消費の許可を受けた者は、当該申請書又は火薬類(煙火)消費計画書の記載事項に変更があったときは、火薬類(煙火)消費許可申請書等記載事項変更届出書(第11号様式)により、遅滞なく消防長に届け出るものとする。

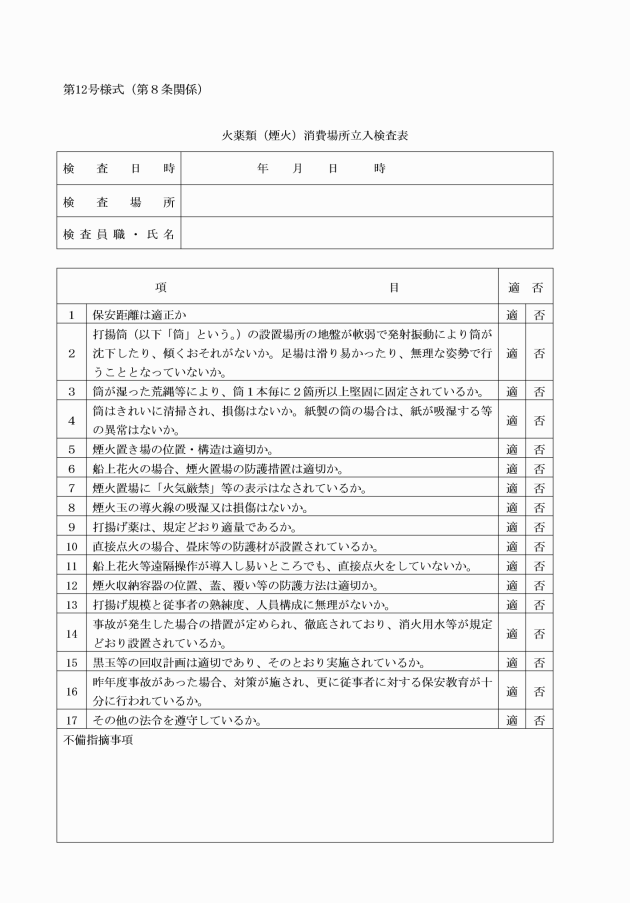

(立入検査)

第8条 消防長は、法第43条第1項の規定により、必要に応じて職員に、火薬類を消費する場所へ立ち入らせ、煙火の消費状況その他煙火の消費に関し法の施行に必要な事項について検査させなければならない。

2 前項の職員は、法第43条第4項の規定により立入検査証を携帯しなければならない。

3 立入検査は、火薬類(煙火)消費場所立入検査表(第12号様式)に基づき、煙火消費の準備又は消費の際に行うものとする。

4 消防長は、前項の規定による立入検査の結果を申請書と併せて保存しなければならない。

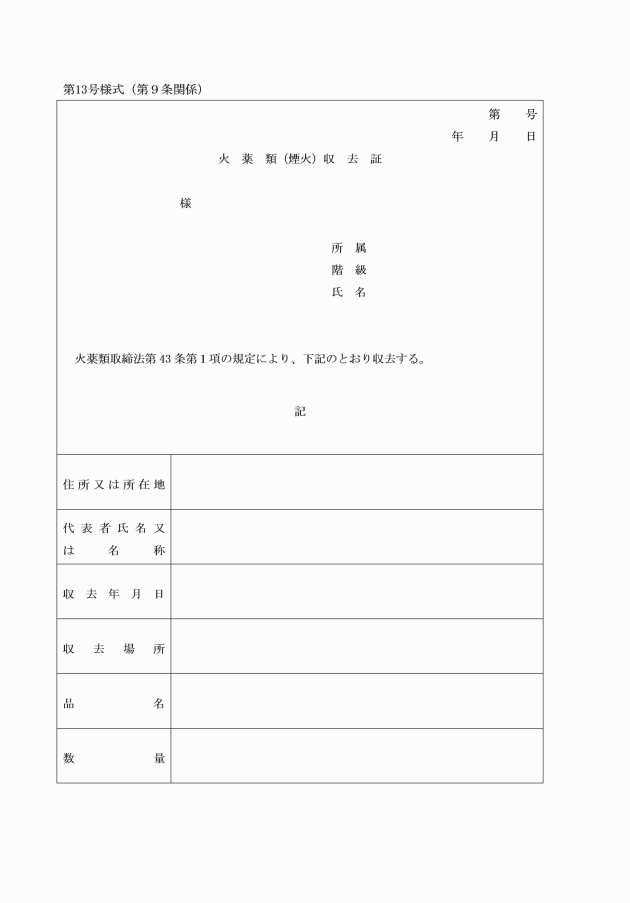

(煙火の収去)

第9条 消防長は、法第43条第1項の規定により、煙火を収去するときは、火薬類(煙火)収去証(第13号様式)を関係者へ直接交付し、写しに関係者の署名を求めなければならない。

(緊急の措置)

第10条 消防長は、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認めるときは、法第45条の規定により、同条各号に掲げる措置をすることができる。

2 消防長は、前項の措置をしたときは、法第52条第2項の規定により公安委員会へ通報しなければならない。

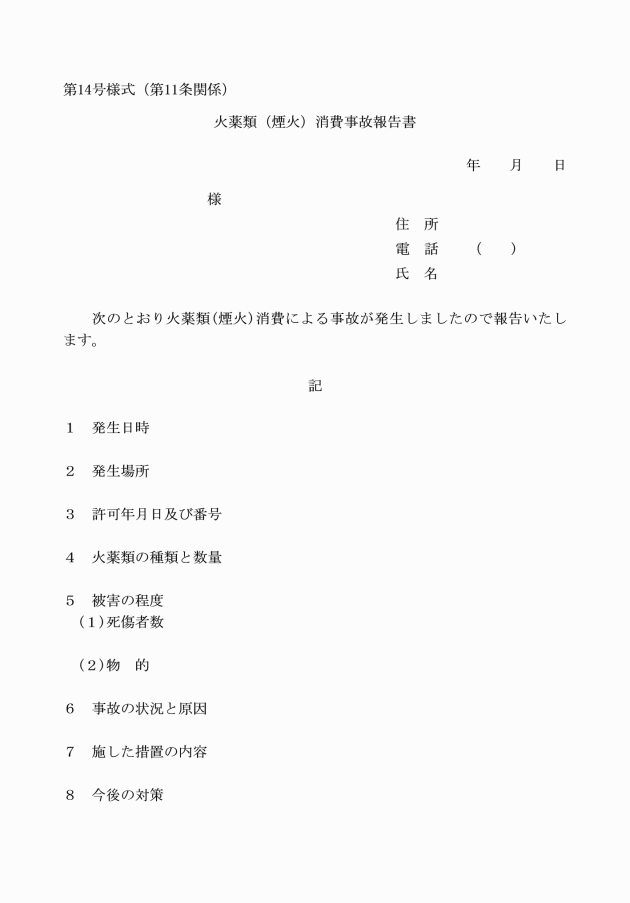

(事故報告等)

第11条 消防長は、煙火について災害が発生した場合には法第46条第2項の規定により、所有者又は占有者に対し、災害発生の日時及び原因、火薬類の種類及び数量、被害の程度等について、火薬類(煙火)消費事故報告書(第14号様式)により報告させることができる。

2 管轄する消防署長及び分遣隊長は、煙火の消費に係る事故が発生したときは、現場調査を実施し、消防長に報告するものとする。

3 消防長は、事故内容等を鹿児島県知事へ通知するものとする。

(現状変更の禁止)

第12条 何人も、煙火の爆発その他の災害が発生したときは、法第47条の規定により、交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き、消防長の指示がなければ、その現状を変更してはならない。ただし、法第39条第1項による措置を講ずる場合は、この限りでない。

(公安委員会との関係等)

第13条 消防長は、法第52条第4項の規定により、公安委員会から火薬類消費その他の取扱いに関し、公共の安全の維持のため、特に必要があると認める場合で必要な措置を取るべきことの要請を受けた場合は、その要請を受理し、これに応ずることができる。

2 消防長は、法第52条第5項の規定により、警察官から通報があったときは、その通報を受理し、速やかに県知事に通知するとともに、直ちに必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第14条 法令等に定めがあるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、解散前の南薩地区消防組合煙火の消費許可事務に関する事務処理要綱(平成19年告示第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成25年10月3日消本告示第13号)

この要綱は、平成25年10月3日から施行する。

附則(平成28年3月31日消本告示第4号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月25日消本告示第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月10日消本告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月14日消本告示第1号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

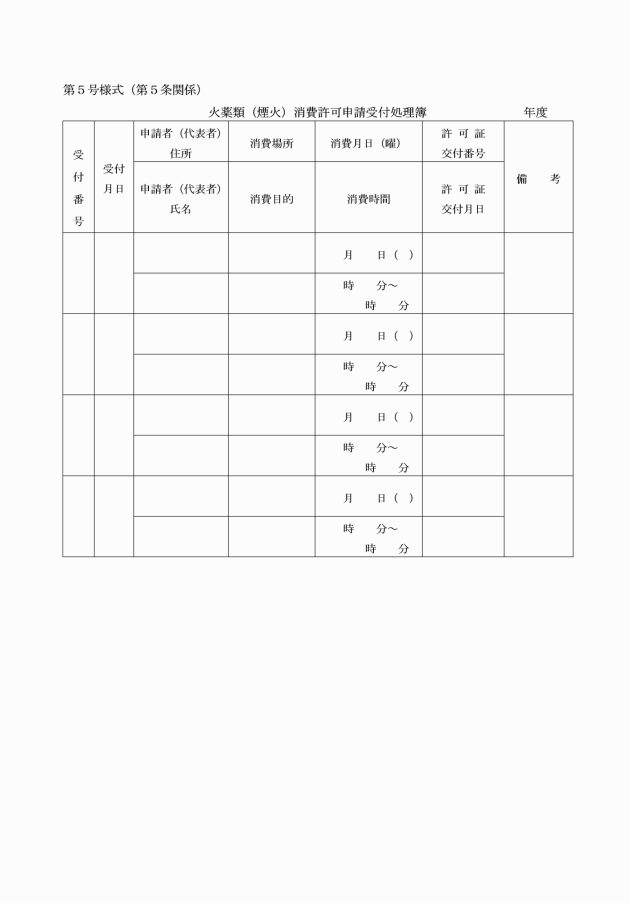

別表(第5条関係)

煙火の保安距離指導基準及び運用方針

(1) 打ち上げ煙火

煙火の種類(直径) | 保安距離 | |

7.5cm以下 | ぽか物 | 40m以上 |

割物 | 65m以上 | |

9cm以下 | ぽか物 | 50m以上 |

割物 | 100m以上 | |

10.5cm以下 | ぽか物 | 70m以上 |

割物 | 105m以上 | |

12cm以下 | ぽか物 | 75m以上 |

割物 | 110m以上 | |

15cm以下 | ぽか物 | 130m以上 |

割物 | 180m以上 | |

18cm以下 | 割物 | 190m以上 |

21cm以下 | 割物 | 200m以上 |

24cm以下 | 割物 | 210m以上 |

30cm以下 | 割物 | 240m以上 |

45cm以下 | 割物 | 250m以上 |

60cm以下 | 割物 | 300m以上 |

90cm以下 | 割物 | 600m以上 |

注

1 水中仕掛(水中花火等)を含む。

2 15cmを超えるぽか物の保安距離は、割物と同じ距離とする。

3 玉の直径5倍の荒縄を装着処置した場合の緩和保安距離(約40%減じる)

(2) 仕掛花火

煙火の種類 | 保安距離 |

枠物、網物、車花火らに類似する物 | 仕掛けの高さの2倍の距離以上で、最低5m以上 |

その他の仕掛け花火 | 煙火の種類、消費場所及び消費方法等の実態に応じて20m以上 |

注

1 煙火玉を使用しないその他の仕掛け煙火で、火薬量が15g以下のものについては、保安距離を10m以上とすることができる。

2 火の粉等で災害の恐れがある場合は、安全な保安距離を確保すること。