○南さつま市妊婦等包括相談支援事業及びこんにちは!赤ちゃん応援給付金(妊婦のための支援給付事業)の一体的実施事業実施要綱

令和7年6月30日

告示第118号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 妊婦等包括相談支援事業(第2条―第9条)

第3章 こんにちは!赤ちゃん応援給付金(第10条―第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、核家族化や共働きの進展により、地域のつながりが希薄になる中、孤独感や不安感を抱える妊婦・子育て世帯が増加しており、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができる環境整備のため、出産前から継続して、妊婦・子育て世帯とのつながりを保ち、気軽に相談できる環境や関係性を構築する妊婦等包括相談支援事業の充実を図るとともに、妊娠時に妊婦給付認定申請、医師による胎児心拍が確認された日等に胎児の数の届出を行った妊婦・子育て世帯に対し、必要な支援・サービスの利用に係る経済的ハードルの軽減を図るこんにちは!赤ちゃん応援給付金(国においては「妊婦のための支援給付金」という。以下同じ。)を一体的に実施するために必要な事項を定めるものとする。

第2章 妊婦等包括相談支援事業

(対象者)

第2条 妊婦等包括相談支援事業の対象は、全ての妊婦及び主に生後100か月までの乳幼児を養育する子育て世帯とする。

(実施体制)

第3条 妊婦等包括相談支援事業は、南さつま市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)において実施する。また、対象者がより身近で気軽に相談支援を受けることができるよう、民間団体等が実施する地域子育て支援拠点、保育所、幼稚園、認定こども園等(以下「地域子育て支援拠点等」という。)に次条に定める面談等の業務を委託することができる。

(実施内容等)

第4条 妊婦等包括相談支援事業は、面談や随時の相談、情報発信等次に掲げる支援を実施することで、妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐものとする。

(1) 妊娠の届出時の面談等

ア 対象者

妊娠の届出をした妊婦とする。なお、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施することが望ましい。

イ 実施時期

妊娠の届出時の面談等は、妊娠の届出時に実施するほか、別途面談日を設定して実施することも可能とする。この場合であっても、妊婦と一緒に妊娠期の過ごし方など出産までの見通しを立て、必要な支援に早期につなげるという本面談の趣旨に鑑み、できる限り早い時期に実施すること。なお、妊婦が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、妊婦が転出先市町村での面談等を希望する場合には、妊婦の転出後、転出先市町村において面談等を実施することとする。

ウ 実施内容

妊娠の届出をした妊婦に対し、アンケート(別途南さつま市長が定める様式。以下「妊娠届出時アンケート」という。)へ必要事項の記載を求めた上で、面談を実施し、支援プランを(別途南さつま市長が定める様式)を手交する。また、次章に規定するこんにちは!赤ちゃん応援給付金の案内及び妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等を案内する。

エ 実施方法

顔の見える関係づくり等の観点から、面談は妊婦等がセンターの相談窓口等に来訪した上で、保健師、助産師等の専門職が対面で行うことを基本とする。(以下「対面面談」という。)ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合や、南さつま市長(以下「市長」という。)が適当であると認める場合には、担当職員が居宅訪問などのアウトリーチによる面談を実施する。また、アウトリーチによる面談も困難な場合には、オンラインの画面上での対面による実施も可能とする。なお、妊娠の届出時の面談等について、民間団体等が実施する身近で気軽に相談できる地域子育て支援拠点等が南さつま市(以下「市」という。)から委託を受けた場合に、当該委託先で行う面談等の実施方法の取扱いについても、同様とする。

(2) 妊娠8か月頃の面談等

ア 対象者

妊娠8か月頃の全妊婦とする。なお、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施することが望ましい。

イ 実施時期

妊娠8か月頃の面談等は、出産間近で悩みや不安の内容が妊娠初期より明確になり産後のことを考え始める時期、かつ、働いている妊婦が産前休暇に入り面談の時間を比較的取りやすい時期として、妊娠後期となる妊娠8か月を目安とした時期に実施する。

ウ 面談案内及び対象者との面談日程の調整

妊娠8か月頃の妊婦に対し、概ね1か月前に、面談案内及び面談日程の調整のため電話連絡をするとともに、アンケート(別途市長が定める様式。以下「妊娠8か月頃アンケート」という。)を送付する。なお、この時点で、流産又は死産したことを把握した妊婦に対しては、当該案内等の連絡及び妊娠8か月頃アンケートの送付は行わない。

エ 実施内容

妊娠8か月頃アンケートの回答内容及び支援プラン等を基に、保健師、助産師等の専門職が産前に妊婦が抱えやすい不安に寄り添いつつ、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを案内し、一緒に確認するための面談を実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて産後ケア事業の予約その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

オ 実施方法

前号エに定める面談等の実施方法に準ずる。

カ 面談を希望しない妊婦又は妊娠8か月頃アンケートの回答がなかった妊婦への対応

面談を希望しない妊婦について、妊娠8か月頃アンケートに記載された妊婦の情報に基づき、当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談や電話等による相談を実施した上で、必要な支援につなげることとする。また、妊娠8か月頃アンケートの回答がなかった妊婦について、電話等により当該アンケートの回答の提出を求めるとともに、必要に応じて、面談や電話による相談を実施する。

(3) 出生後の面談等

ア 対象者

出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。また、対象者の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施することが望ましい。

イ 実施時期

出生後の面談等は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかった場合(養育者の居所が不明であった場合や、日本国外に居住していた場合等)は、養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施することとする。なお、養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市町村において面談等を行うこととする。

ウ 実施内容

新生児訪問、保健師、助産師等の専門職による乳児家庭全戸訪問や面談、市や地域子育て支援拠点等が実施する乳児のいる親子を対象とした教室等に養育者が来訪した機会等を活用して、養育者に対し、アンケート(別途市長が定める様式。以下「出生後アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した養育者の状況等に応じて産後ケア事業、一時預かり事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。なお、出生の届出時にセンター等に案内して面談等を実施することも可能であるが、面談等の対象者である児童の母は、産褥期で安静が必要な時期であることに留意すること。また、産婦健康診査により産後の精神状態等のアンケートが実施されている場合は、面談等の対象者の同意に基づき、産科医療機関と適切に情報共有を行うこと。

エ 面談等の実施方法

第1号エに定める面談等の実施方法に準ずる。

(4) 情報発信、随時の相談受付等

妊婦や子育て世帯に対して、子育て関連アプリやSNS、オンライン等を活用しつつ、プッシュ型による子育て支援等に関するイベント等の情報発信や、随時の相談受付等を継続的に実施する。

(面談等の担当職員の配置及び要件)

第5条 妊婦等包括相談支援事業の実施に当たり、面談等の担当職員を配置する。この場合において、面談等の担当職員は、保健師、助産師等の専門職のほか、一定の研修を受けた者とする。また、地域子育て支援拠点等に委託する場合は、一定の研修を受けた保育士、利用者支援専門員、子育て支援員等とする。

2 前項に規定する「一定の研修」とは、次に掲げる研修その他の市が認めた研修とする。

(1) 利用者支援事業の基本型を実施する利用者支援専門員になるために受講が必要な「子育て支援員基本研修」及び「専門研修(地域子育て支援コース)の利用者支援事業(基本型)」

(2) 地域子育て支援拠点で子育て支援員になるために受講が必要な「子育て支援員基本研修」及び「専門研修(地域子育て支援コース)の地域子育て支援拠点事業」

(面談等の担当職員以外の職員の配置)

第6条 面談等の担当職員とは別に、面談等の実施の補助又はその他の各種の周辺事務を行う担当職員を配置することができる。

(面談等の相談記録の管理)

第7条 面談等の対象者から提出のあった妊娠届出時アンケート等や面談等の相談記録は適切に管理しなければならない。

(関係機関との連携)

第8条 妊婦等包括相談支援事業をより効果的に実施していくため、面談時に取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施することとする。

(留意事項)

第9条 面談等の対象者が他の市町村に里帰りしている場合であっても、当該対象者に対する面談等は、市が実施することを原則とし、市が里帰り先の市町村に面談等の実施を依頼することも可能とする。この場合において、市は里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の相談記録を共有することにより、当該対象者の状況などを確認することとする。

2 面談等の対象者のうち、流産又は死産した者及び対象児童が死亡した者については、面談等の実施は不要とする。ただし、流産又は死産した者も、産後ケア事業や産婦健康診査事業等の対象となるとともに、医師による胎児心拍が確認された場合には、出産育児一時金等の対象となることに留意するものとする。

第3章 こんにちは!赤ちゃん応援給付金

(こんにちは!赤ちゃん応援給付金の種類)

第10条 こんにちは!赤ちゃん応援給付金は、出産応援金(国においては「妊婦支援給付金(1回目)」という。以下同じ。)と子育て応援金(国においては「妊婦支援給付金(2回目)」という。以下同じ。)とする。

(出産応援金の支給)

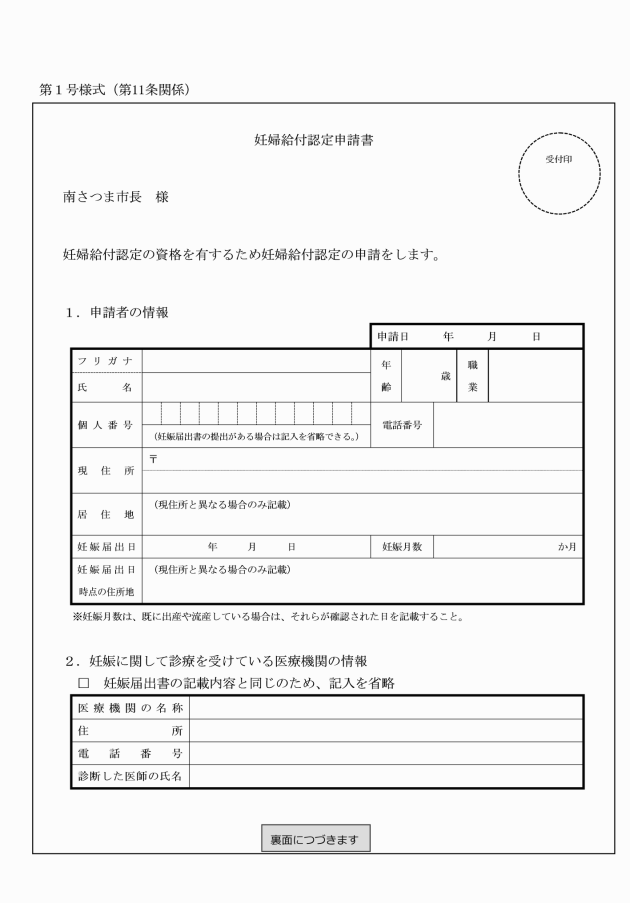

第11条 出産応援金は、次の各号により支給する。

(1) 対象者

ア 令和7年4月1日(以下「事業開始日」という。)以降に妊娠の事実が確認できた妊婦(産科医療機関等を受診し、胎児心拍を確認できた者に限る。以下同じ。)

イ 事業開始日より前に妊娠の事実が確認できた妊婦で、事業開始日以降も妊娠していたが、流産等のやむを得ない事情により妊娠の届出ができない者

(2) 支給内容

5万円の現金支給

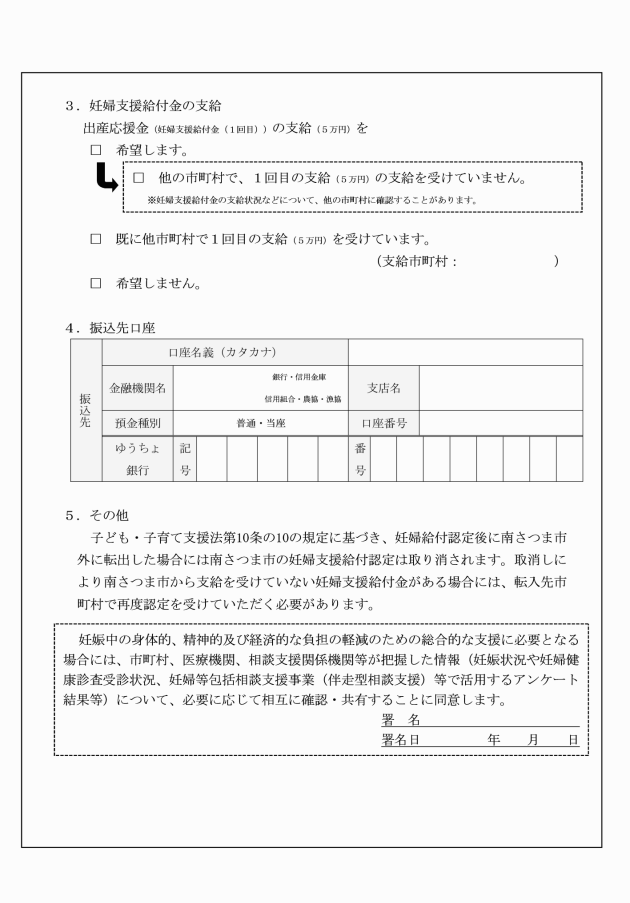

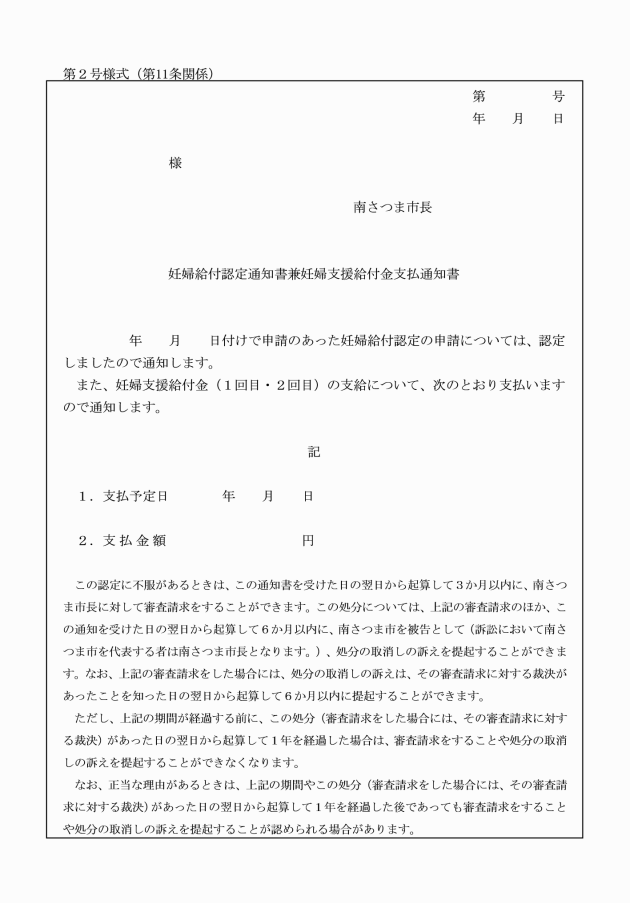

(3) 支給方法

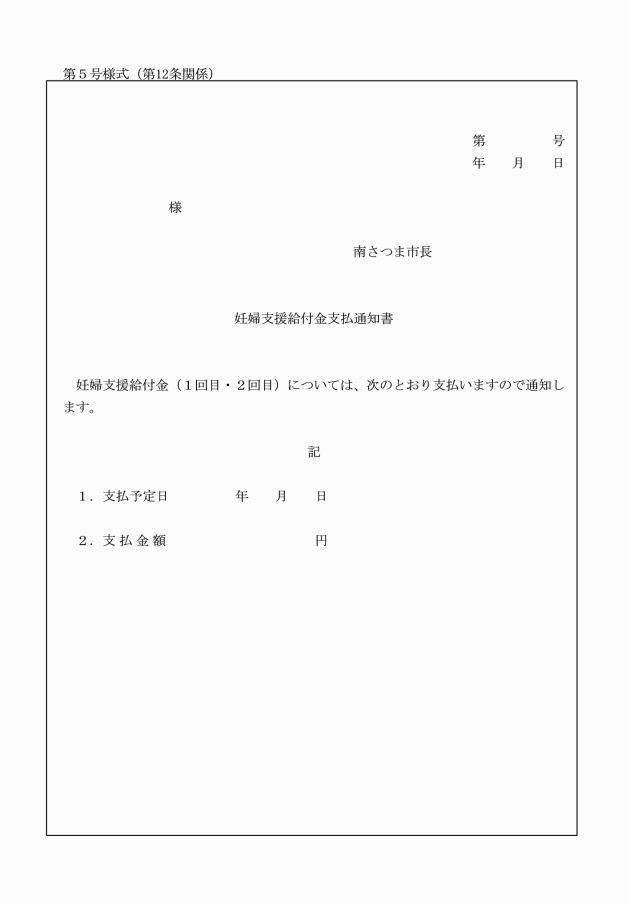

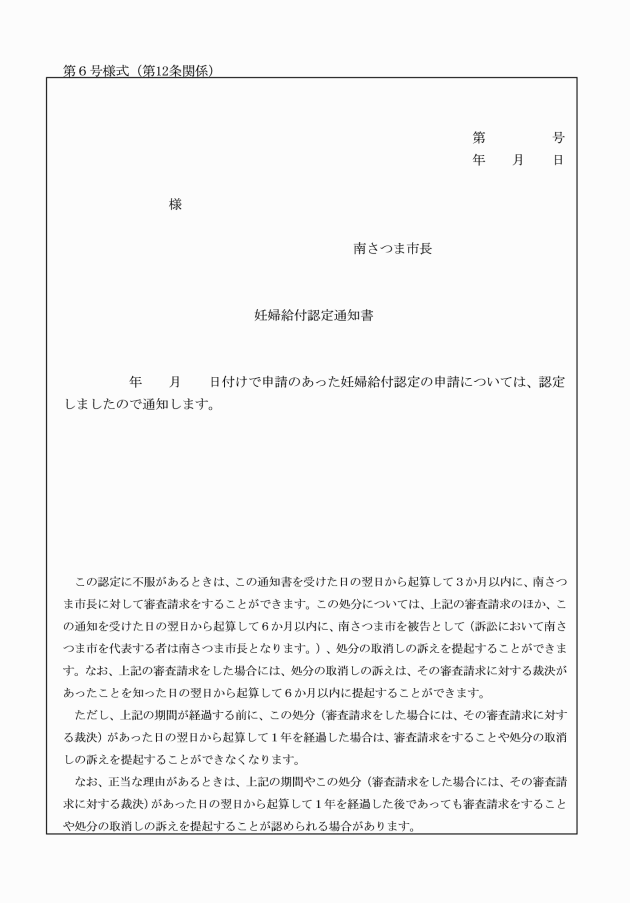

ウ 市は、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書により支給を通知した申請者に対し、申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式(以下「口座振込方式」という。)又は市の窓口で現金を支給する方式(以下「窓口支給方式」という。)により支給を行う。この場合において、窓口支給方式は、口座振込方式による支給が困難な場合に限る。

エ 市は、イの審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、申請者が同条第1号に該当するか確認を行う。また、支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、申請者の本人確認を行う。

オ アの申請期限は、申請者が産科医療機関等を受診し、胎児心拍を確認できた日から起算して2年以内とする。ただし、災害その他やむを得ない事情により申請を行うことができなかった場合は、この限りでない。

(子育て応援金の支給)

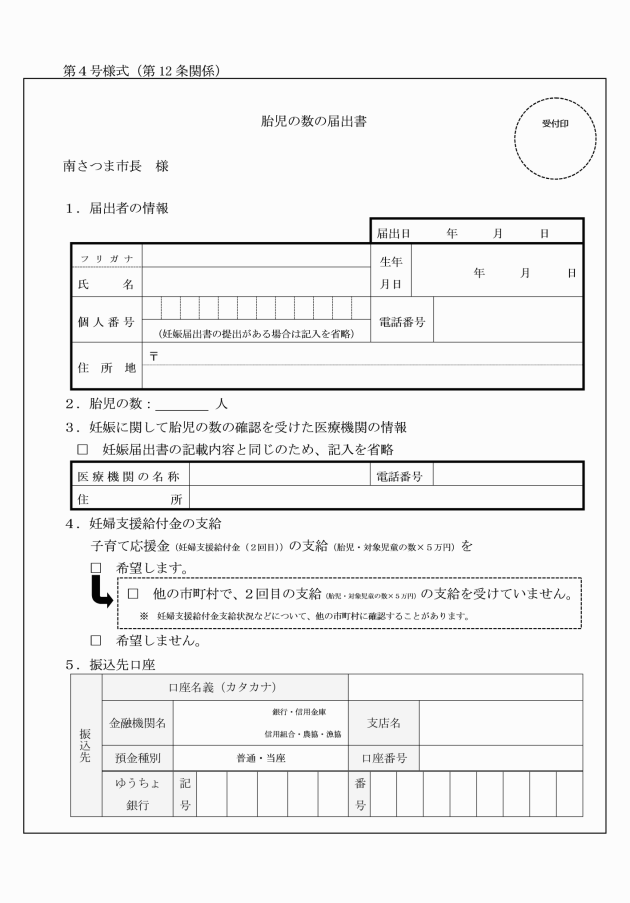

第12条 子育て応援金は、次の各号により支給する。

(1) 対象者

ア 事業開始日以降に妊娠の事実が確認でき、出産予定日8週間前の日を経過した妊婦

イ 事業開始日以降に対象児童(子育て応援金の支給額算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を出生した産婦

(2) 支給内容

確認できた胎児心拍の数又は対象児童1人につき5万円の現金支給

(3) 支給方法

ア 子育て応援金の支給を受けようとする者(以下この号において「申請予定者」という。)は、市による第4条第2号の妊娠8か月頃の面談等及び第4条第3号の出生後の面談等を受けた後、他の市町村で同一の胎児又は対象児童に係る子育て応援金の支給を受けていない旨の申告及び市が本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意した上で、市に対して胎児の数の届出書(第4号様式)を提出し、支給の申請を行う。なお、他の市町村で出産応援金の支給を受けた申請予定者は、胎児の数の届出書を提出する前に、市に対して妊婦給付認定申請書を提出しなければならない。ただし、流産、死産その他市長がやむを得ないと認める申請予定者は、面談等を受けることなく申請を行うこととして差し支えない。

ウ 市は、妊婦支援給付金支払通知書により支給を通知した申請者に対し、口座振込方式又は窓口支給方式により支給を行う。この場合において、窓口支給方式は、口座振込方式による支給が困難な場合に限る。

エ 市は、イの審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実又は対象児童出生の事実を確認すること等により、申請者が同条第1号に該当するか確認を行う。また、支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、申請者の本人確認を行う。

オ アの申請期限は、出産予定日8週間前の日から起算して2年以内とする。ただし、災害その他やむを得ない事情により申請を行うことができなかった場合は、この限りでない。

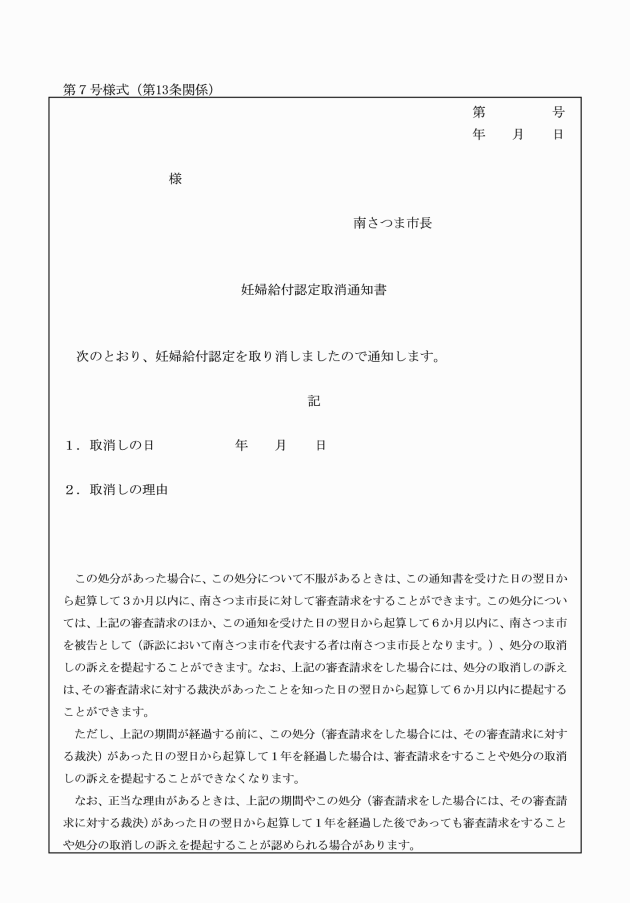

(認定の取消し)

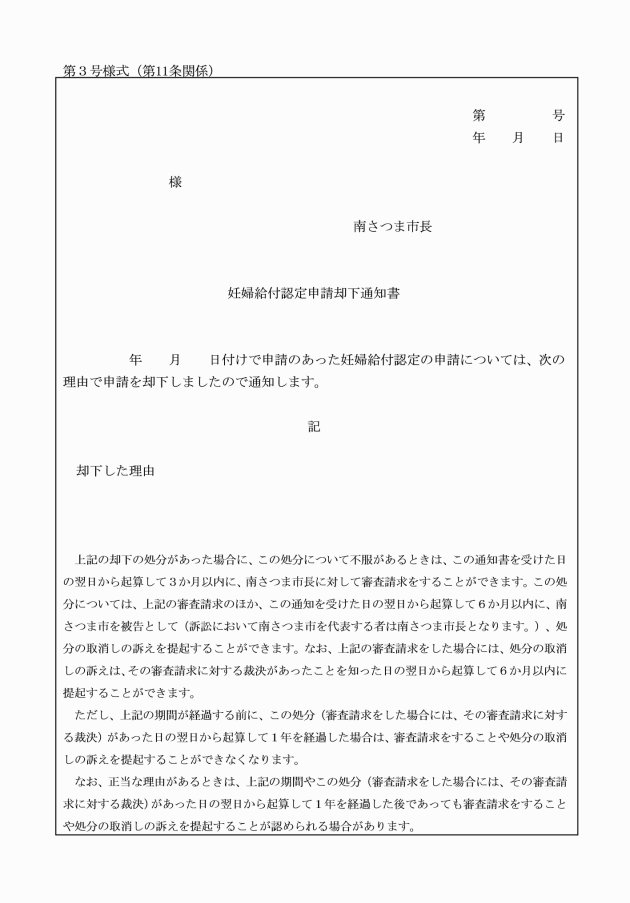

第13条 市長は、妊婦給付認定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、妊婦給付認定を取り消すものとする。

(3) 偽りその他不正の手段により、妊婦給付認定を受けたとき。

(4) その他市長が不適切と認めたとき。

(留意事項)

第14条 出産応援金及び子育て応援金(以下「応援金」という。)の支給対象者が里帰りしている場合において、当該支給対象者に対する面談等を里帰り先の市町村において実施した場合であっても、応援金は市が支給する。この場合、市は里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の実施状況などを確認することとする。

(代理による申請)

第15条 代理により申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者とする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第16条 応援金の支給対象者から申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者は応援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第17条 市長は、応援金支給後に支給対象者が要件を満たしていないことが判明した場合、応援金の支給を受けた者に対し、支給を行った応援金の返還を求める。

(応援金の使用対象外となる商品・サービス)

第18条 次に掲げる商品・サービスの外、市長が不適当と認める商品・サービスを応援金の使用対象外とする。

(1) 酒やたばこ等、未成年者の購入が法令により禁止されているものの購入

(2) 明らかな資産形成である、出資や金融商品の購入

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の対象となる営業を行う店舗等での使用

(4) 国や地方公共団体への支払い(公営ギャンブル等を含む。)

(差押禁止等)

第19条 応援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2 応援金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができない。

(非課税)

第20条 租税その他の公課は、応援金として支給を受けた金品を標準として課することができない。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、令和7年7月1日から施行し、同年4月1日から適用する。