介護保険制度

ご覧になりたい箇所をクリックしてください。

介護保険制度とは

介護保険制度は、介護を必要とする状態となっても、自立した生活ができるよう、高齢者の介護を国民みんなで支える仕組みです。

介護保険のサービスを受けるには?

介護保険のサービスを利用するときは、まず「要介護・要支援認定」を受けましょう。

1、要介護・要支援認定申請

要介護・要支援認定の申請窓口は、南さつま市役所介護支援課介護給付係(9番窓口)または、各支所の市民課市民福祉係です。

- 介護保険要介護・要支援(更新)認定申請書

- 介護保険要介護・要支援(更新)認定申請書記入例

申請書ダウンロードはこちら

申請は本人または家族などのほか、成年後見人、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業所や介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。

65歳以上の方(1号被保険者)は、「介護保険被保険者証(黄色)」をご持参ください。

40歳以上65歳未満の方(2号被保険者)は、老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要になったとき、申請が可能となります。申請時には、医療保険に加入されているかを確認致します。申請前に必ず、「医療保険加入の確認方法について」をご確認下さい。

医療保険加入の確認方法について (PDF形式)

特定疾病とは、下記に該当する疾病です。

○がん(医師が一般的に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判定したものに限る) ○関節リウマチ ○筋萎縮性側索硬化症 ○後縦靭帯骨化症 ○骨折を伴う骨粗鬆症 ○初老期における認知症 ○進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 ○脊髄小脳変性症 ○脊柱管狭窄症 ○早老症 ○多系統萎縮症 ○糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 ○脳血管疾患 ○閉塞性動脈硬化症 ○慢性閉塞性肺疾患 ○両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

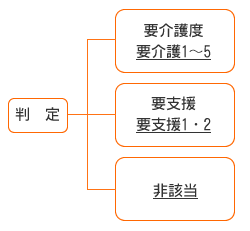

2、要介護・要支援認定

訪問調査と主治医の意見書をもとに介護認定審査会で審査し、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。

■訪問調査

認定調査員が訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて調査を行います。

■主治医の意見書

南薩介護保険事務組合の依頼により、主治医が意見書を作成します。

■一次判定

訪問調査の結果と主治医の意見書に基づき、コンピュータで一次判定を行います。

■二次判定(介護認定審査会)

一次判定の結果をもとに、医療、保健、福祉の専門家が審査をします。

3、結果の通知

通知は、申請から原則として30日以内に届きます。

30日を過ぎる場合、南薩介護保険事務組合から介護保険要介護・要支援認定延期通知が発送されます。

認定の有効期間は原則として新規の場合は6か月、更新認定の場合は12か月です。(状況によっては、特例として3か月~36か月の場合があります。)

■「要介護1〜5」の判定が出たときは?

介護保険のサービスを利用できます。在宅で介護サービスを利用したい方は、指定居宅介護支援事業所等(介護支援専門員(ケアマネージャー)を配置している事業所)と契約し、利用者の生活や状態、希望等に沿った介護サービスを計画したケアプランを作成してもらい、サービスを利用します。

南さつま市内指定居宅介護支援事業所一覧 (Excel形式)

施設入所を希望される方は、介護保険施設へ直接申し込み契約します。

南さつま市内介護保険事業所一覧 (Excel形式)

○介護支援専門員(ケアマネジャー)って?

介護の知識を幅広く持った専門家です。利用者や家族の相談に応じアドバイスしたり、ケアプラン作成やサービス事業所との連絡や調整を行い、利用者が安心して介護サービスを利用できるように支援します。

■「要支援1・2」の判定が出たときは?

介護予防サービスと、介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。サービス利用を希望される場合は、地域包括支援センターが中心となって、介護予防ケアプランを元に介護予防サービスを利用します。

○地域包括支援センターって?

地域包括支援センターは、南さつま市や医療機関、サービス事業者、ボランティアなどと協力、連携をとりながら、さまざまな相談に対応する機関です。

【南さつま市地域包括支援センター】

〒897‐0003

南さつま市加世田川畑2650番地1 ※南さつま市民センター1階

TEL:0993-58-2662 FAX:0993-53-2282

○介護(介護予防)サービス利用をしたときの費用はいくらかかるの?

介護(介護予防)サービスの内容により、それぞれ金額は異なりますが、原則として、かかった費用の1割~3割負担でご利用できます。

■「非該当」の判定が出たときは?

介護保険の必要性が少ないと判断された方は、非該当(自立)となり、介護保険によるサービスは利用できませんが、生きがい対応型デイサービス事業や介護予防・日常生活支援総合事業等の介護予防事業を検討してみましょう。

■介護予防・日常生活支援総合事業

非該当となった方も基本チェックリストを行い対象者となった場合は要支援1と同様の訪問サービス及び通所サービスを利用できます。

介護予防・日常生活支援総合事業の窓口は、南さつま市役所介護支援課地域ケア推進係(8番窓口)です。(電話0993-76-1526)

■基本チェックリスト (Excel形式)

介護保険認定について

要介護・要支援認定を受けている方が、身体機能や認知機能の変化により現在の介護度から変更を希望される場合、認定区分の変更申請ができます。

区分変更の申請者は、原則として指定居宅介護支援事業所または地域包括支援センター、介護保険施設となります。本人または家族が申請される場合は、主治医の許可が必要です。

- 介護保険要介護・要支援認定区分変更申請書(対象:要介護→要介護区変)

- 介護保険要介護・要支援認定区分変更申請書記入例

要支援から要介護、要介護から要支援の変更を希望される場合、こちらの申請書を提出してください。

- 介護保険要介護・要支援(更新)認定申請書(対象:新規・更新・要支援⇔要介護区)

- 介護保険要介護・要支援(更新)認定申請書記入例

要介護(要支援)認定の申請中に、死亡や入院等の理由により申請取下げを行う場合、取下げ申出書を提出してください。

- 取下げ申出書(介護保険要介護・要支援認定申請取下げ申出書)

申請書ダウンロードはこちら

要介護・要支援認定を受けている方が認定の取消しを希望する場合、介護保険被保険者証と共に、取消申請書を提出してください。後日、要介護状態区分等の記載を削除した介護保険被保険者証を郵送します。申請日をもって認定が取消され、介護保険のサービスが受けられなくなりますので、取消の必要性を検討したうえで提出してください。

取消申請書(介護保険要介護・要支援認定取消申請書) (Excel形式)

紛失・汚損等の理由により介護保険被保険者証等の再交付を希望する場合、再交付申請書を提出してください。

介護保険被保険者証等再交付申請書 (PDF形式)

介護保険負担限度額認定の申請

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の居住費・食費については、ご本人による負担が原則ですが、低所得の方については、申請により居住費・食費の負担軽減を行っています。

●軽減を受けられるのは、次の3つのいずれにも該当する方です。

(1)本人及び同一世帯の方全てが住民税非課税者であること

(2)本人の配偶者(別世帯も含む)が住民税非課税者であること

(3)預貯金等の合計金額が下記の通りであること

※預貯金等の合計金額が利用者負担段階別になりました。

| ・第1段階 | :預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円以下 |

| ・第2段階 | :預貯金等が単身 650万円、夫婦1,650万円以下 |

| ・第3段階① | :預貯金等が単身 550万円、夫婦1,550万円以下 |

| ・第3段階② | :預貯金等が単身 500万円、夫婦1,500万円以下 |

●食費・居住費(滞在費)の負担限度額

(単位:円/日)

| 利用者負担段階区分 | 居住費等 | 食費 | |||||

| ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | 施設サ-ビス | 短期入所サ-ビス | ||

| 第1段階 | ・本人および世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者、生活保護受給者 | 820 | 490 | 490 (320) |

0 | 300 | 300 |

| 第2段階 | ・本人および世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 | 820 | 490 | 490 (420) |

370 | 390 | 600 |

| 第3段階① | ・本人および世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 | 1,310 | 1,310 | 1,310 (820) |

370 | 650 | 1,000 |

| 第3段階② | ・本人および世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 | 1,310 | 1,310 | 1,310 (820) |

370 | 1,360 | 1,300 |

太字で記入されている部分は令和3年度の制度改正で変更になった箇所です。

(注)従来個室の( )内は(地域密着型)介護老人福祉施設・短期入所生活介護の場合の負担限度額です。

○提出する書類

・介護保険負担限度額認定申請書・同意書 (両面印刷でお使いください) (Word形式)

・介護保険負担限度額認定申請書・同意書記載例 (PDF形式)

・旧年度の負担限度額認定証(お持ちの方)

・本人及び配偶者が保有する全ての預貯金通帳の写し(定期貯金も含む)

(金融機関、口座名義等の記載ページ、原則申請日の直近2ヶ月の出入金、残高の記載ページ)

※残高の多少に関わらず、写しが必要です。

通帳の原本をお持ちいただきますと市でコピーいたします。

(注)生活保護受給者は、申請書と生活保護受給証明書が必要です。(同意書・預貯金の写しは不要)

○来庁者の本人確認書類

・手続きを行う方(本人や代理人)の身元を確認できる書類(身元確認書類)。ただし、被保険者本人以外が手続きを行う場合は、委任状または被保険者の身分証明書も必要。

申請は、本庁、各支所の窓口で受付けます。郵送にて受付けも可能です。郵送の場合、返信用封筒と身元確認書類を同封ください。メール、FAXは受付けておりません。

不正受給に対しては、給付額の返還に加え、最大2倍の加算金が課される場合があります。

介護保険関係郵便物送付先の設定

介護保険関係書類の送付先は原則として被保険者の住所ですが、住所地以外に送付先を変更したい場合、送付先設定・変更申出書を提出してください。

郵便物の送付先設定・変更申出書 (Excel形式)

※ただし、要介護・要支援認定申請の結果を住所地以外に送付希望される場合は、認定申請の都度、認定申請書内の連絡事項欄に送付先を記入する必要があります。

介護保険住所地特例について

介護保険住所地特例制度とは、被保険者が他市町村の介護保険施設及び養護老人ホームや有料老人ホームなどの特定施設に入所して施設所在地に住所を変更した場合、施設所在地の市町村ではなく、元の住所地(施設入所前)の市町村が介護保険の保険者となる制度です。

住所地特例に該当する被保険者は、保険者である市町村に対して、転出の際に転出届とともに住所地特例適用届を提出します。(施設変更の場合は変更、退所の場合は終了届を提出します。)

介護保険住所地特例適用・変更・終了届 (Word形式)

被保険者を受け入れた施設は、保険者に住所地特例施設入所連絡票を提出します。(退所の場合は、退所連絡票を提出します。)

市町村は、被保険者からの届出と施設所在地市町村からの通知または施設からの連絡により、住所地特例の適用を確認します。

介護保険住所地特例施設入所(居)・退所(居)連絡票 (Excel形式)

住宅改修について (←こちらをクリックしてください。)

福祉用具購入について

介護保険を利用して、福祉用具のレンタルや購入することができます。

福祉用具貸与・購入について (PDF形式)

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 (償還払用) (Excel形式)

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 (受領委任払用) (Excel形式)

南さつま市内住宅改修及び福祉用具購入 受領委任払い取扱い登録事業者一覧 (PDF形式)

介護保険適用除外施設について

障害者の65歳以上及び40歳以上65歳未満の方で医療保険加入者は、介護保険の被保険者となります。ただし、介護保険適用除外施設に入所または入院している方は、介護保険の被保険者とはなりません。

介護保険適用除外施設に入所、退所される際は、南さつま市介護支援課介護給付係へ届が必要です。

介護保険適用除外(該当・不該当)届 (PDF形式)

施設へ住所をうつさずに、入所または退所される方は施設の証明書も必要です。

入所証明書 (PDF形式)

退所証明書 (PDF形式)

※40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、市への届出とは別に加入している医療保険者への届出が必要な場合があります。

南さつま市内介護保険適用除外施設

| 障害者支援施設 かせだフレンドホーム |

〒897-0004 南さつま市加世田内山田2580番地 |

0993-52-4088 |

| 障害者支援施設 みさかえ学園 |

〒899-3404 南さつま市金峰町高橋3075番地39 |

0993-53-4507 |

| 障害者支援施設 光の里 |

〒897-1123 南さつま市加世田高橋2190番地 |

0993-52-3056 |

高齢者福祉のしおり (PDF形式)

介護保険制度、介護保険料、利用者負担、申請から認定の流れ、受けることのできるサービスの種類、介護サービス事業所、施設、高齢者福祉サービスなどについて、高齢者福祉のしおりをご覧ください。

【お問合わせ】

介護支援課 介護給付係

〒897-8501

鹿児島県南さつま市加世田川畑2648番地

電話0993-76-1527(直通)

FAX 0993-52-0113